[C++]3D描画エンジン1

main.cppにプログラムを追加し、ポリゴン画像が正しく表示できるかテストします。

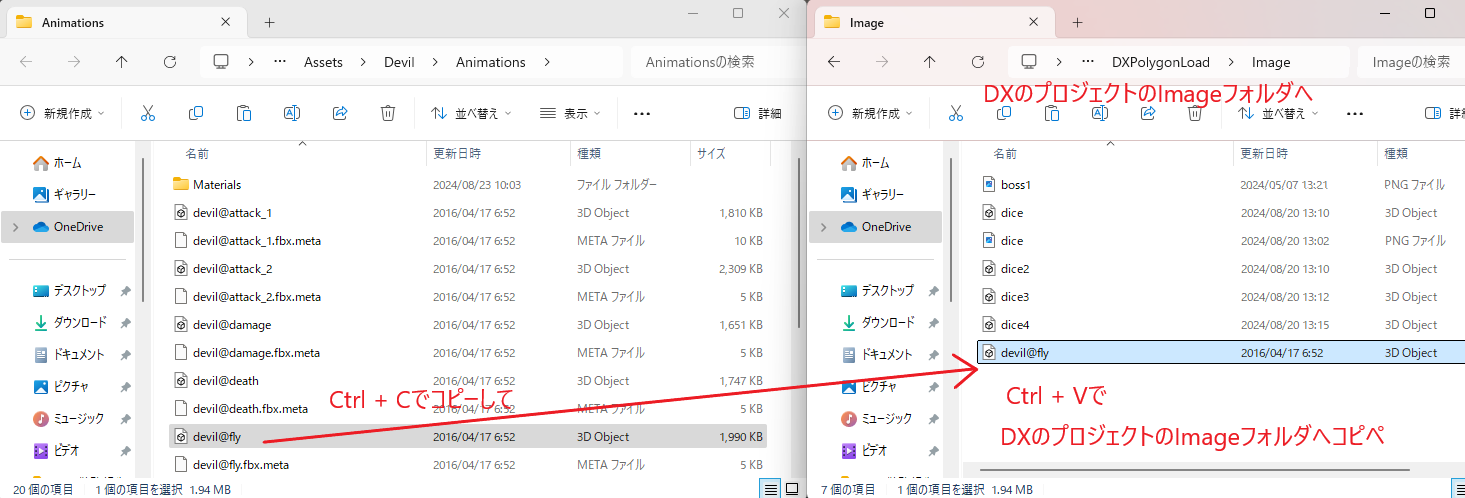

(DXのプロジェクトとScreen.hはシューティングの別記事を参考に作っておいてください、

画像ファイルはシュー ティングの別記事を参考にImage/boss1.pngで保管されている前提で進めます)

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include <vector>

#include "Screen.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMain からプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

DxLib::SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズWidth×Heightのカラービット数32ビットで起動

DxLib::SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズWidth×Height(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

DxLib::ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

DxLib::SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

DxLib::SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間 違ってるかも

// DXライブラリの初期化

if (DxLib::DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

//表示しているスクリーンの後ろで隠れて次に描く画像を先に描くモード

// これとペアでScreenFlip();でつぎのページと入れ替えでちらつきを防ぐ

DxLib::SetDrawScreen(DX_SCREEN_BACK);

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int texImage = -1;

texImage = LoadGraph("Image/boss1.png");

assert(texImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float imgWidth, imgHeight;

DxLib::GetGraphSizeF(texImage, &imgWidth, &imgHeight); // テクスチャ画像のサイズを得る

VECTOR keyControlXYZ; // 上下左右キーでxy位置を動かせるように

keyControlXYZ.x = 0; keyControlXYZ.y = Screen::Height; keyControlXYZ.z = 0;

float keyControlAngle = 0.0f; // 回転

int animTime = 0; // アニメーションの時刻カウンタ

DxLib::ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (DxLib::ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

DxLib::ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

int PadInput = DxLib::GetJoypadInputState(DX_INPUT_KEY_PAD1);

int speed = 5;

// 上下左右キーでポリゴンを描く起点(x,y)を移動

if (PadInput & PAD_INPUT_LEFT) keyControlXYZ.x -= speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_RIGHT) keyControlXYZ.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_UP) keyControlXYZ.y += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_DOWN) keyControlXYZ.y -= speed;

float x = keyControlXYZ.x; float y = keyControlXYZ.y; float z = 0.0f;

float width = imgWidth; float height = imgHeight; // テクスチャ画僧のサイズ

float scaleX = 0.5f; float scaleY = 0.5f; // 拡大縮小スケール

// キーボードのzキー(A)とxキー(B)でz軸(画面奥方向)まわりに画像を回転

if (PadInput & PAD_INPUT_A) keyControlAngle += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_B) keyControlAngle -= speed;

const float Deg2Rad = DX_PI_F / 180.0f; // 角度(単位:°度)からラジアン(単位:rad)へ変換する係数

const float xRotate = 0 * Deg2Rad; const float yRotate = 0 * Deg2Rad; const float zRotate = keyControlAngle * Deg2Rad;

const float u0 = 0.0f; const float v0 = 0.0f; // テクスチャのUV切り出し起点(u:0~1.0, v:0~1.0)

const float u1 = 1.0f; const float v1 = 1.0f; // テクスチャのUV切り出し終点 1.0は画像の右下を表す

float centerX = x + width * scaleX / 2; // 四角形の中心(x+width/2,y-height/2,z)

float centerY = y - height * scaleY / 2;

// [Unityのxyz方向と回転] https://gametukurikata.com/basic/xyzaxis

// [Unityの回転ZXYの順で適用したもの] https://light11.hatenadiary.com/entry/2019/01/24/223705

MATRIX TransformMatrix = MGetTranslate(VGet(-centerX, -centerY, -z)); // 四角形の中心を 原点(0,0,0)に一旦移動させてから回転させる

// ★MMultは行列の乗算【乗算した順にz軸回転→x軸回転→y軸回転→平行移動】

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotZ(zRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotX(xRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotY(yRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetTranslate(VGet(centerX, centerY, z))); // 四角形の中心ぶんだけ平行移動させて戻す

// 四角ポリゴンのインデックス順

// 左手系(時計回りが表面)

// ↓(x,y)

// 0-1 4 ←(x + width * scale, y)

// |/ /|

// 2 3-5 ←(x + width * scale, y - height * scale)

// ↑(x, y - height * scale) ↑[UIのy方向は下だが3D空間上は上が+方向なのでheightを-1方向に]

std::vector<VERTEX3D> rectVertex;

rectVertex.resize(4);

std::vector<unsigned int> rectIndex;

rectIndex.resize(6); // 4頂点のうち 右上(1と4)と左下(2と3)は同位置に2つ頂点を使う(三角形2つぶんのため) 4頂点 + 2被り = 6

// 4頂点分のデータをセット

// 左上(0)

rectVertex[0].pos = VTransform(VGet(x, y, z), TransformMatrix);

rectVertex[0].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f); // 法線ベクトル(面の反射方向:z方向-1.0のベクトルなら光がzマイナス方向に反射)

rectVertex[0].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255); // 拡散反射光の色

rectVertex[0].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255); // 鏡面反射光の色

rectVertex[0].u = u0; // テクスチャ切り出し点 U(横方向)

rectVertex[0].v = v0; // テクスチャ切り出し点 V(縦方向)

rectVertex[0].su = 0.0f; // 補助テクスチャのUV(いまはない)

rectVertex[0].sv = 0.0f;

// 右上(1と4)

rectVertex[1].pos = VTransform(VGet(x + width * scaleX, y, z), TransformMatrix);

rectVertex[1].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[1].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[1].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[1].u = u1;

rectVertex[1].v = v0;

rectVertex[1].su = 0.0f;

rectVertex[1].sv = 0.0f;

// 左下(2と3)

rectVertex[2].pos = VTransform(VGet(x, y - height * scaleY, z), TransformMatrix);

rectVertex[2].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[2].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[2].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[2].u = u0;

rectVertex[2].v = v1;

rectVertex[2].su = 0.0f;

rectVertex[2].sv = 0.0f;

// 右下(5)

rectVertex[3].pos = VTransform(VGet(x + width * scaleX, y - height * scaleY, z), TransformMatrix);

rectVertex[3].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[3].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[3].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[3].u = u1;

rectVertex[3].v = v1;

rectVertex[3].su = 0.0f;

rectVertex[3].sv = 0.0f;

// 2ポリゴン分のインデックス順データをセット

rectIndex[0] = 0;

rectIndex[1] = 1; // 0-1 4

rectIndex[2] = 2; // |/ /| 0,1,2で左上ポリゴンを 3,4,5で右下ポリゴンを描く

rectIndex[3] = 2; // 2 3-5

rectIndex[4] = 1;

rectIndex[5] = 3;

++animTime;

bool isDrawPolygon = animTime % 60 > 30; // 30フレームに1回三角ポリゴン(1個)と四角(2個)を描くのを切り替える↓

DxLib::DrawPolygon32bitIndexed3D(rectVertex.data(), rectVertex.size(), rectIndex.data(), (isDrawPolygon) ? 1 : 2, texImage, FALSE); // 三角形ポリゴン2枚を描画

DxLib::DrawSphere3D(VGet(x, y, z), 4.0f, 8, GetColor(255, 255, 0), GetColor(255, 255, 0),TRUE); // 左上に黄色の3D球を描く

DxLib::DrawFormatString(0, 0, GetColor(255, 255, 0), "x:%f y:%f Angle:%f", x, y, keyControlAngle);

DxLib::ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

DxLib::WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib::DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

main.cppのプログラムを変更し、ポリゴンのインデックスの順番がポリゴンの表(時計回 り)と裏(反時計回り)に 影響を与えることを確認しましょう。

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include <vector>

#include "Screen.h"

// #includeで別ファイルのヘッダファイル.hをこのコード内に読み込む

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMain からプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

DxLib::SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズWidth×Heightのカラービット数32ビットで起動

DxLib::SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズWidth×Height(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

DxLib::ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

DxLib::SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

DxLib::SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間 違ってるかも

// DXライブラリの初期化

if (DxLib::DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

//表示しているスクリーンの後ろで隠れて次に描く画像を先に描くモード

// これとペアでScreenFlip();でつぎのページと入れ替えでちらつきを防ぐ

DxLib::SetDrawScreen(DX_SCREEN_BACK);

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int texImage = -1;

texImage = DxLib::LoadGraph("Image/boss1.png");

assert(texImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float imgWidth, imgHeight;

DxLib::GetGraphSizeF(texImage, &imgWidth, &imgHeight); // テクスチャ画像のサイズを得る

VECTOR keyControlXYZ; // 上下左右キーでxy位置を動かせるように

keyControlXYZ.x = 0; keyControlXYZ.y = Screen::Height; keyControlXYZ.z = 0;

float keyControlAngle = 0.0f; // 回転

int animTime = 0; // アニメーションの時刻カウンタ

// バックカリングするか?(裏面になっているポリゴンを書かない処理)

DxLib::SetUseBackCulling(TRUE);

DxLib::ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

int PadInput = DxLib::GetJoypadInputState(DX_INPUT_KEY_PAD1);

int speed = 5;

// 上下左右キーでポリゴンを描く起点(x,y)を移動

if (PadInput & PAD_INPUT_LEFT) keyControlXYZ.x -= speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_RIGHT) keyControlXYZ.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_UP) keyControlXYZ.y += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_DOWN) keyControlXYZ.y -= speed;

float x = keyControlXYZ.x; float y = keyControlXYZ.y; float z = 0.0f;

float width = imgWidth; float height = imgHeight; // テクスチャ画僧のサイズ

float scaleX = 0.5f; float scaleY = 0.5f; // 拡大縮小スケール

// キーボードのzキー(A)とxキー(B)でz軸(画面奥方向)まわりに画像を回転

if (PadInput & PAD_INPUT_A) keyControlAngle += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_B) keyControlAngle -= speed;

const float Deg2Rad = DX_PI_F / 180.0f; // 角度(単位:°度)からラジアン(単位:rad)へ変換する係数

const float xRotate = 0 * Deg2Rad; const float yRotate = keyControlAngle * Deg2Rad; const float zRotate = 0 * Deg2Rad;

const float u0 = 0.0f; const float v0 = 0.0f; // テクスチャのUV切り出し起点(u:0~1.0, v:0~1.0)

const float u1 = 1.0f; const float v1 = 1.0f; // テクスチャのUV切り出し終点 1.0は画像の右下を表す

float centerX = x + width * scaleX / 2; // 四角形の中心(x+width/2,y-height/2,z)

float centerY = y - height * scaleY / 2;

// [Unityのxyz方向と回転] https://gametukurikata.com/basic/xyzaxis

// [Unityの回転ZXYの順で適用したもの] https://light11.hatenadiary.com/entry/2019/01/24/223705

MATRIX TransformMatrix = MGetTranslate(VGet(-centerX, -centerY, -z)); // 四角形の中心を 原点(0,0,0)に一旦移動させてから回転させる

// ★MMultは行列の乗算【乗算した順にz軸回転→x軸回転→y軸回転→平行移動】

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotZ(zRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotX(xRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotY(yRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetTranslate(VGet(centerX, centerY, z))); // 四角形の中心ぶんだけ平行移動させて戻す

// 四角ポリゴンのインデックス順

// 左手系(時計回りが表面)

// ↓(x,y)

// 0-1 4 ←(x + width * scale, y)

// |/ /|

// 2 3-5 ←(x + width * scale, y - height * scale)

// ↑(x, y - height * scale) ↑[UIのy方向は下だが3D空間上は上が+方向なのでheightを-1方向に]

std::vector<VERTEX3D> rectVertex;

rectVertex.resize(4);

std::vector<unsigned int> rectIndex;

rectIndex.resize(6); // 4頂点のうち 右上(1と4)と左下(2と3)は同位置に2つ頂点を使う(三角形2つぶんのため) 4頂点 + 2被り = 6

// 4頂点分のデータをセット

// 左上(0)

rectVertex[0].pos = VTransform(VGet(x, y, z), TransformMatrix);

rectVertex[0].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f); // 法線ベクトル(面の反射方向:z方向-1.0のベクトルなら光がzマイナス方向に反射)

rectVertex[0].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255); // 拡散反射光の色

rectVertex[0].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255); // 鏡面反射光の色

rectVertex[0].u = u0; // テクスチャ切り出し点 U(横方向)

rectVertex[0].v = v0; // テクスチャ切り出し点 V(縦方向)

rectVertex[0].su = 0.0f; // 補助テクスチャのUV(いまはない)

rectVertex[0].sv = 0.0f;

// 右上(1と4)

rectVertex[1].pos = VTransform(VGet(x + width * scaleX, y, z), TransformMatrix);

rectVertex[1].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[1].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[1].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[1].u = u1;

rectVertex[1].v = v0;

rectVertex[1].su = 0.0f;

rectVertex[1].sv = 0.0f;

// 左下(2と3)

rectVertex[2].pos = VTransform(VGet(x, y - height * scaleY, z), TransformMatrix);

rectVertex[2].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[2].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[2].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[2].u = u0;

rectVertex[2].v = v1;

rectVertex[2].su = 0.0f;

rectVertex[2].sv = 0.0f;

// 右下(5)

rectVertex[3].pos = VTransform(VGet(x + width * scaleX, y - height * scaleY, z), TransformMatrix);

rectVertex[3].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[3].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[3].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[3].u = u1;

rectVertex[3].v = v1;

rectVertex[3].su = 0.0f;

rectVertex[3].sv = 0.0f;

// 2ポリゴン分のインデックス順データをセット

rectIndex[0] = 2;

rectIndex[1] = 1; // 0-1 4

rectIndex[2] = 0; // |/ /| 0,1,2で左上ポリゴンを 3,4,5で右下ポリゴンを描く

rectIndex[3] = 2; // 2 3-5

rectIndex[4] = 1;

rectIndex[5] = 3;

++animTime;

bool isDrawPolygon = animTime % 60 > 30; // 30フレームに1回三角ポリゴン(1個)と四角(2個)を描くのを切り替える↓

DxLib::DrawPolygon32bitIndexed3D(rectVertex.data(), rectVertex.size(), rectIndex.data(), (isDrawPolygon) ? 1 : 2, texImage, FALSE); // 三角形ポリゴン2枚を描画

DxLib::DrawSphere3D(VGet(x, y, z), 4.0f, 8, GetColor(255, 255, 0), GetColor(255, 255, 0),TRUE); // 左上に黄色の3D球を描く

DxLib::DrawFormatString(0, 0, GetColor(255, 255, 0), "x:%f y:%f Angle:%f", x, y, keyControlAngle);

DxLib::ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

DxLib::WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib::DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

いかがですか?キーボードのzキーとxキーでポリゴンをまわしてみ てポリゴンを裏から見ると表示されることが確認できましたか?

main.cppのプログラムを変更し、ポリゴンのdifの値(拡散反射光:ディフューズ値)がポリゴンの反射 する色に影響を与えることを確認しましょう。

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include <vector>

#include "Screen.h"

// #includeで別ファイルのヘッダファイル.hをこのコード内に読み込む

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMain からプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

DxLib::SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズWidth×Heightのカラービット数32ビットで起動

DxLib::SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズWidth×Height(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

DxLib::ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

DxLib::SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

DxLib::SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間 違ってるかも

// DXライブラリの初期化

if (DxLib::DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

//表示しているスクリーンの後ろで隠れて次に描く画像を先に描くモード

// これとペアでScreenFlip();でつぎのページと入れ替えでちらつきを防ぐ

DxLib::SetDrawScreen(DX_SCREEN_BACK);

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int texImage = -1;

texImage = LoadGraph("Image/boss1.png");

assert(texImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float imgWidth, imgHeight;

DxLib::GetGraphSizeF(texImage, &imgWidth, &imgHeight); // テクスチャ画像のサイズを得る

VECTOR keyControlXYZ; // 上下左右キーでxy位置を動かせるように

keyControlXYZ.x = 0; keyControlXYZ.y = Screen::Height; keyControlXYZ.z = 0;

float keyControlAngle = 0.0f; // 回転

int animTime = 0; // アニメーションの時刻カウンタ

// バックカリングするか?(裏面になっているポリゴンを書かない処理)

DxLib::SetUseBackCulling(TRUE);

DxLib::ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (DxLib::ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

DxLib::ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

int PadInput = GetJoypadInputState(DX_INPUT_KEY_PAD1);

int speed = 5;

// 上下左右キーでポリゴンを描く起点(x,y)を移動

if (PadInput & PAD_INPUT_LEFT) keyControlXYZ.x -= speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_RIGHT) keyControlXYZ.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_UP) keyControlXYZ.y += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_DOWN) keyControlXYZ.y -= speed;

float x = keyControlXYZ.x; float y = keyControlXYZ.y; float z = 0.0f;

float width = imgWidth; float height = imgHeight; // テクスチャ画僧のサイズ

float scaleX = 0.5f; float scaleY = 0.5f; // 拡大縮小スケール

// キーボードのzキー(A)とxキー(B)でz軸(画面奥方向)まわりに画像を回転

if (PadInput & PAD_INPUT_A) keyControlAngle += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_B) keyControlAngle -= speed;

const float Deg2Rad = DX_PI_F / 180.0f; // 角度(単位:°度)からラジアン(単位:rad)へ変換する係数

const float xRotate = 0 * Deg2Rad; const float yRotate = 0 * Deg2Rad; const float zRotate = keyControlAngle * Deg2Rad;

const float u0 = 0.0f; const float v0 = 0.0f; // テクスチャのUV切り出し起点(u:0~1.0, v:0~1.0)

const float u1 = 1.0f; const float v1 = 1.0f; // テクスチャのUV切り出し終点 1.0は画像の右下を表す

float centerX = x + width * scaleX / 2; // 四角形の中心(x+width/2,y-height/2,z)

float centerY = y - height * scaleY / 2;

// [Unityのxyz方向と回転] https://gametukurikata.com/basic/xyzaxis

// [Unityの回転ZXYの順で適用したもの] https://light11.hatenadiary.com/entry/2019/01/24/223705

MATRIX TransformMatrix = MGetTranslate(VGet(-centerX, -centerY, -z)); // 四角形の中心を 原点(0,0,0)に一旦移動させてから回転させる

// ★MMultは行列の乗算【乗算した順にz軸回転→x軸回転→y軸回転→平行移動】

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotZ(zRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotX(xRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetRotY(yRotate));

TransformMatrix = MMult(TransformMatrix, MGetTranslate(VGet(centerX, centerY, z))); // 四角形の中心ぶんだけ平行移動させて戻す

// 四角ポリゴンのインデックス順

// 左手系(時計回りが表面)

// ↓(x,y)

// 0-1 4 ←(x + width * scale, y)

// |/ /|

// 2 3-5 ←(x + width * scale, y - height * scale)

// ↑(x, y - height * scale) ↑[UIのy方向は下だが3D空間上は上が+方向なのでheightを-1方向に]

std::vector<VERTEX3D> rectVertex;

rectVertex.resize(4);

std::vector<unsigned int> rectIndex;

rectIndex.resize(6); // 4頂点のうち 右上(1と4)と左下(2と3)は同位置に2つ頂点を使う(三角形2つぶんのため) 4頂点 + 2被り = 6

// 4頂点分のデータをセット

// 左上(0)

rectVertex[0].pos = VTransform(VGet(x, y, z), TransformMatrix);

rectVertex[0].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f); // 法線ベクトル(面の反射方向:z方向-1.0のベクトルなら光がzマイナス方向に反射)

rectVertex[0].dif = GetColorU8(255, 0, 0, 255); // 拡散反射光の色

rectVertex[0].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255); // 鏡面反射光の色

rectVertex[0].u = u0; // テクスチャ切り出し点 U(横方向)

rectVertex[0].v = v0; // テクスチャ切り出し点 V(縦方向)

rectVertex[0].su = 0.0f; // 補助テクスチャのUV(いまはない)

rectVertex[0].sv = 0.0f;

// 右上(1と4)

rectVertex[1].pos = VTransform(VGet(x + width * scaleX, y, z), TransformMatrix);

rectVertex[1].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[1].dif = GetColorU8(0, 0, 255, 255);

rectVertex[1].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[1].u = u1;

rectVertex[1].v = v0;

rectVertex[1].su = 0.0f;

rectVertex[1].sv = 0.0f;

// 左下(2と3)

rectVertex[2].pos = VTransform(VGet(x, y - height * scaleY, z), TransformMatrix);

rectVertex[2].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[2].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[2].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[2].u = u0;

rectVertex[2].v = v1;

rectVertex[2].su = 0.0f;

rectVertex[2].sv = 0.0f;

// 右下(5)

rectVertex[3].pos = VTransform(VGet(x + width * scaleX, y - height * scaleY, z), TransformMatrix);

rectVertex[3].norm = VGet(0.0f, 0.0f, -1.0f);

rectVertex[3].dif = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[3].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

rectVertex[3].u = u1;

rectVertex[3].v = v1;

rectVertex[3].su = 0.0f;

rectVertex[3].sv = 0.0f;

// 2ポリゴン分のインデックス順データをセット

rectIndex[0] = 0;

rectIndex[1] = 1; // 0-1 4

rectIndex[2] = 2; // |/ /| 0,1,2で左上ポリゴンを 3,4,5で右下ポリゴンを描く

rectIndex[3] = 2; // 2 3-5

rectIndex[4] = 1;

rectIndex[5] = 3;

++animTime;

bool isDrawPolygon = animTime % 60 > 30; // 30フレームに1回三角ポリゴン(1個)と四角(2個)を描くのを切り替える↓

DxLib::DrawPolygon32bitIndexed3D(rectVertex.data(), rectVertex.size(), rectIndex.data(), (isDrawPolygon) ? 1 : 2, texImage, FALSE); // 三角形ポリゴン2枚を描画

DxLib::DrawSphere3D(VGet(x, y, z), 4.0f, 8, GetColor(255, 255, 0), GetColor(255, 255, 0),TRUE); // 左上に黄色の3D球を描く

DxLib::DrawFormatString(0, 0, GetColor(255, 255, 0), "x:%f y:%f Angle:%f", x, y, keyControlAngle);

DxLib::ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

DxLib::WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

メモ帳を開いて下記データをコピペして dicetest.plyという名前でImageフォルダに保存しましょう。

ply

format ascii 1.0

comment Created by Blender 3.5.1 - www.blender.org

element vertex 14

property float x

property float y

property float z

property float nx

property float ny

property float nz

property float s

property float t

element face 12

property list uchar uint vertex_indices

end_header

-1.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.875000 0.500000

1.000000 -1.000000 1.000000 0.577350 -0.577350 0.577350 0.625000 0.750000

1.000000 1.000000 1.000000 0.577350 0.577350 0.577350 0.625000 0.500000

-1.000000 -1.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.375000 1.000000

1.000000 -1.000000 -1.000000 0.577350 -0.577350 -0.577350 0.375000 0.750000

-1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.625000 0.000000

-1.000000 1.000000 -1.000000 -0.707107 0.707107 0.000000 0.375000 0.250000

-1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.375000 0.000000

1.000000 1.000000 -1.000000 0.577350 0.577350 -0.577350 0.375000 0.500000

-1.000000 -1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.125000 0.750000

-1.000000 1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.125000 0.500000

-1.000000 1.000000 1.000000 -0.707107 0.707107 0.000000 0.625000 0.250000

-1.000000 -1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.875000 0.750000

-1.000000 -1.000000 1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.625000 1.000000

3 0 1 2

3 1 3 4

3 5 6 7

3 8 9 10

3 2 4 8

3 8 11 2

3 0 12 1

3 1 13 3

3 5 11 6

3 8 4 9

3 2 1 4

3 8 6 11

Ply.hを新規作成して、ファイルから.ply形式の3Dフォーマットを読み取るための処理を準 備しましょう。

#ifndef PLY_H_

#define PLY_H_

#include <assert.h> // 読込み失敗表示用

#include <string>

#include <vector>

#include <memory>

#include <utility> // ペア型std::pairを使う

#include <typeindex> // std::type_indexを使えばunordered_mapの辞書のキーにfloatなどのタイプの型を指定できるようになる

#include <unordered_map>

#include <fstream> // ファイル読み出しifstreamに必要

#include <sstream> // 文字列ストリームに必要

#include <functional> // std::functionでラムダ式を関数の引数にできる

namespace Ply //[.ply形式の3Dデータを読みだす]https://ja.wikipedia.org/wiki/PLY_(%E3%83%95%E3%82 %A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%BD%A2%E5%BC%8F)

{

enum class FileFormat { ASCII, BINARY };

const std::type_index CHAR = std::type_index(typeid(int8_t));

const std::type_index UCHAR = std::type_index(typeid(uint8_t));

const std::type_index SHORT = std::type_index(typeid(int16_t));

const std::type_index USHORT = std::type_index(typeid(uint16_t));

const std::type_index INT = std::type_index(typeid(int32_t));

const std::type_index UINT = std::type_index(typeid(uint32_t));

const std::type_index FLOAT = std::type_index(typeid(float));

const std::type_index DOUBLE = std::type_index(typeid(double));

// ビックエンディアン方式でメモリに数値が格納される環境かチェック https://qiita.com/nia_tn1012/items/340a1f0ad71bf6085f7f

static bool isBigEndian()

{ // 0x01020304 という 4バイト数値 が メモリ上に 0x01 0x02 0x03 0x04 と上位バイトから順に格納する方式ならビッグエンディアンと判定

const uint32_t i = 0x01020304; // ↑

return reinterpret_cast<const uint8_t*>(&i)[0] == 1;

}

const std::unordered_map<std::type_index, int> dataTypeByteSize // データタイプFLOATなど から そのステップサイズ(データ量)=4バイト への変換辞書

{

{ CHAR, sizeof(char) }, // sizeof(char) = 1バイト

{ UCHAR, sizeof(unsigned char) }, // sizeof(unsigned char) = 1バイト

{ SHORT, sizeof(int16_t) }, // sizeof(int16_t) = 2バイト

{ USHORT, sizeof(uint16_t) }, // sizeof(uint16_t) = 2バイト

{ INT, sizeof(int32_t) }, // sizeof(int32_t) = 4バイト

{ UINT, sizeof(uint32_t) }, // sizeof(uint32_t) = 4バイト

{ FLOAT, sizeof(float) }, // sizeof(float) = 4バイト

{ DOUBLE, sizeof(double) } // sizeof(double) = 8バイト

};

static_assert(sizeof(char) == 1, "sizeof(char) = 1バイトじゃないので何かおかしい");

static_assert(sizeof(unsigned char) == 1, "sizeof(unsigned char) = 1バイトじゃないので何かおかしい");

static_assert(sizeof(int16_t) == 2, "sizeof(int16_t) = 2バイトじゃないので何かおかしい");

static_assert(sizeof(uint16_t) == 2, "sizeof(uint16_t) = 2バイトじゃないので何かおかしい");

static_assert(sizeof(int32_t) == 4, "sizeof(int32_t) = 4バイトじゃないので何かおかしい");

static_assert(sizeof(uint32_t) == 4, "sizeof(uint32_t) = 4バイトじゃないので何かおかしい");

static_assert(sizeof(float) == 4, "sizeof(float) = 4バイトじゃないので何かおかしい");

static_assert(sizeof(double) == 8, "sizeof(double) = 8バイトじゃないので何かおかしい");

const std::unordered_map<std::string, std::type_index> strToDataType // "int32"などの文字列 → INTなどそのタイプ(std::type_index)への変換辞書

{

{ "char", CHAR }, { "uchar", UCHAR }, { "uint8", UCHAR },

{ "short", SHORT }, { "ushort", USHORT }, { "uint16", USHORT },

{ "int", INT }, { "int32", INT }, { "uint", UINT }, { "uint32", UINT },

{ "float", FLOAT }, { "float32", FLOAT },

{ "double", DOUBLE }, { "float64", DOUBLE }

};

const std::unordered_map<std::type_index, std::string> dataTypeToStr // INTなどそのタイプ から "int32"など文字列への変換辞書

{

{ CHAR, "char" }, { UCHAR, "uchar" },

{ SHORT, "short" }, { USHORT, "ushort" },

{ INT, "int" }, { UINT, "uint" },

{ FLOAT, "float" }, { DOUBLE, "double" },

};

// std::type_index(typeid(float)) などのタイプから そのステップバイト数=4バイト に変換

static size_t dataTypeToStepSize(const std::type_index& type)

{

auto it = dataTypeByteSize.find(type);

assert(it != dataTypeByteSize.end() && "指定された type は plyのヘッダで未定義です");

return it->second;

}

// "int" や "float32"などを std::type_index(typeid(float)) など std::type_index型に変換

static std::type_index parseDataType(const std::string& type_name)

{

const auto& it = strToDataType.find(type_name);

if (it != strToDataType.end()) return it->second;

else throw std::exception(std::string("よくわからん定義してないタイプ名が来た:" + type_name).c_str());

}

template<typename Key, typename Value>

struct IndexList

{

private:

typedef typename std::pair<Key, std::shared_ptr<Value>> KeyValue;

std::vector<KeyValue> data; // data配列にはキー"x" "y"などとバリュー(PropertyやElementなど)の"x"の型の情報(Property)が入る

public:

std::shared_ptr<Value> operator[] (const Key& key)

{

auto it = std::find_if(begin(), end(), [&key](const KeyValue& keyVal) { return keyVal.first == key; });

assert(it != end() && "未登録のキーに[]でアクセスしようとしました");

return it->second;

}

// ["x"] や ["vertex"]のようにプロパティやエレメントに[]オペレータでアクセスできる

const std::shared_ptr<const Value> operator[] (const Key& key) const

{ // keyに "x" が入ってきたらdata配列のbegin()からend()までkeyが "x"になるKeyValueを探す

auto it = std::find_if(begin(), end(), [&key](const KeyValue& keyVal) { return keyVal.first == key; });

assert(it != end() && "未登録のキーに[]でアクセスしようとしました");

return it->second; // "x" のsecondがfloat型ならばfloat型のデータへの共有ポインタのアクセスを返す

}

bool has_key(const Key& key) // xやredなどキーが.plyのヘッダで例.property float x などのように宣言されているか

{

auto it = std::find_if(begin(), end(), [&key](const KeyValue& keyVal) { return keyVal.first == key; });

if (it != end()) return true;

else return false;

}

void emplace_back(const Key& key, const std::shared_ptr<Value>& value)

{

data.emplace_back(key, value);

}

void clear() { data.clear(); }

typedef typename std::vector<std::pair<Key, std::shared_ptr<Value>>>::iterator iterator;

typedef typename std::vector<std::pair<Key, std::shared_ptr<Value>>>::const_iterator const_iterator;

// 範囲for文のためのイテレータの先頭beginと終端endを定義

iterator begin() { return data.begin(); };

const_iterator begin() const { return data.begin(); };

iterator end() { return data.end(); };

const_iterator end() const { return data.end(); };

};

class Property // プロパティの例. property float x なら "x" は std::vector<unsigned char> dataにfloat型4バイト枠data[][][][]にまたがって保管

{

public:

// ※unsigned char型の1バイト配列として定義してあるが実際に格納されるデータは2バイトなら箱2つ[ ][ ]で[ ]をまたいで格納される

std::vector<unsigned char> data; // 読みだしたプロパティのデータの書き込み先配列

const std::type_index type; // プロパティのタイプ 例. property float x なら floatのstd::type_index

const unsigned int stepSize; // プロパティのデータのステップサイズ数 例. floatやint = 4バイト stepSize = 4

const bool isList = false; // 例. property list uchar uint vertex_indices なら isList = true

const size_t elementSize = 0; // エレメントのサイズ

//std::vector<unsigned char> listCounts;

Property(const std::type_index type, const size_t size, const bool isList = false, const size_t elementSize = 0)

: type{ type }, isList{ isList }, stepSize{ (unsigned int)Ply::dataTypeToStepSize(type) }, elementSize{ elementSize }

{

this->data.resize(size * this->stepSize); // データの書き込み先配列のメモリを事前確保しておく

}

template<typename T> // TがPropertyのタイプと一致するか判定

bool isType() const { return (type == std::type_index(typeid(T))); }

template<typename T> // T型としてdata配列の先頭への T型のポインタを得る(const不変縛り)

const T* ptr() const { assert(isType<T>()); return reinterpret_cast<const T*>(&data[0]); }

template<typename T> // T型としてdata配列の先頭への T型のポインタを得る

T* ptr() { assert(isType<T>()); return reinterpret_cast<T*>(data.data()); }

// data配列のサイズをPropertyのステップサイズで割ることで配列の要素数を得られる

const size_t size() const { assert(data.size() % stepSize == 0); return data.size() / stepSize; }

template<typename T>

const T& at(const size_t i) const

{

assert(isType<T>());

assert((i + 1) * stepSize <= data.size()); //↓ [ ]をまたいで格納しているぶん i * stepSizeで

return *reinterpret_cast<const T*>(&data[i * stepSize]); // 2バイトなら箱2つ[ ][ ] i×2ぶんずらしたアドレスを返す

}

template<typename T>

T& at(const size_t i)

{

assert(isType<T>());

assert((i + 1) * stepSize <= data.size()); //↓ [ ]をまたいで格納しているぶん i * stepSizeで

return *reinterpret_cast<T*>(&data[i * stepSize]); // 2バイトなら箱2つ[ ][ ] i×2ぶんずらしたアドレスを返す

}

};

class Elements // .plyの各elementを表す 例. element face 12 = ポリゴンが size = 12面ぶんありdata["face"]でアクセスできる

{

size_t size_;

public:

Elements(const size_t size) : size_(size) {}

IndexList<std::string, Property> properties; // elementにぶらさがっている property float x などのリスト

size_t size() const { return size_; }

};

typedef IndexList<std::string, Elements> Data; // ["x"] や["vertex"]のようにプロパティやエレメントに[]オペレータでアクセスして使う

// Windowsで作成されたファイルは改行コード \n に \r がついたcarrige return形式になっているので除去してstd::getlineできる関数

inline void getline_carriage_return(std::ifstream& inputfile, std::string& line)

{

std::getline(inputfile, line); // ファイルから1行をstd::getlineで取得

// Windowsで作成されたファイルは改行コード \n に \r がついたcarrige return形式になっているので除去

if (!line.empty() && line.back() == '\r')

line.pop_back();

}

// " "スペース区切りでresult配列に出力する

inline void split_space(const std::string& input, std::vector<std::string>& result)

{

result.clear();

std::stringstream ss(input);

while (true)

{

std::string elem;

ss >> elem; // ssで>>するたびに" "スペースで区切られてelemに文字列が読みだされていく

if (ss.fail()) break;

result.push_back(elem);

}

}

inline size_t str_to_size_t(const std::string& input) // 文字列をstd::stringstreamの >> でsize_t型の数値に変換

{

std::stringstream ss(input);

size_t val; // size_t型はunsigned long long型64bit

ss >> val; // 文字列を >> で 数値型に変換

if (ss.fail()) throw std::exception("std::stringstream で 数値型(size_t型)に変換できない文字列がありました");

return val;

}

// テキストASCII形式のデータを読みだしてpWriteAddressへ書き込んで保管する

inline void readASCIIValue(std::ifstream& fin, unsigned char* const pWriteAddress, const std::type_index& type)

{

if (type == Ply::CHAR)

{

int temp;

fin >> temp; // 一旦 int型に変換してから8ビットにキャストして書き込む必要がある

*reinterpret_cast<int8_t*>(pWriteAddress) = static_cast<int8_t>(temp);

}

else if (type == Ply::UCHAR)

{

int temp;

fin >> temp; // 一旦 int型に変換してから8ビットにキャストして書き込む必要がある

*reinterpret_cast<uint8_t*>(pWriteAddress) = static_cast<uint8_t>(temp);

}

else if (type == Ply::SHORT) fin >> *reinterpret_cast<int16_t*>(pWriteAddress);

else if (type == Ply::USHORT) fin >> *reinterpret_cast<uint16_t*>(pWriteAddress);

else if (type == Ply::INT) fin >> *reinterpret_cast<int32_t*>(pWriteAddress);

else if (type == Ply::UINT) fin >> *reinterpret_cast<uint32_t*>(pWriteAddress);

else if (type == Ply::FLOAT) fin >> *reinterpret_cast<float*>(pWriteAddress);

else if (type == Ply::DOUBLE) fin >> *reinterpret_cast<double*>(pWriteAddress);

else throw std::exception("なんか知らない未知のtype型が来たのでおかしい");

}

// .plyデータのヘッダではなく本体データをヘッダのプロパティのステップサイズに沿って読みだす

template <Ply::FileFormat format>

void readDataContent(std::ifstream& fin, Ply::Data& loadingData)//, std::function<void()> onVetexFunc, std::function<void()> onIndexFunc)

{

//Property型の内部のstd::vector<unsigned char> data;の配列の先頭アドレスへの辞書を作ってデータ書き込み先へのリンクを保持しておく

std::unordered_map<Property*, unsigned char*> writingPlace; // データ書込先の配列先頭アドレスを表す辞書

for (auto& elementsKeyVal : loadingData) // elementsのキー("vertex"など)とバリュー(elements自体)のペアをループ

{

for (auto& propertyKeyVal : elementsKeyVal.second->properties) // propertyのキー("x"や"red"など)とバリュー(property自体)のペアをループ

{

auto& pProperty = propertyKeyVal.second;

writingPlace[pProperty.get()] = pProperty->data.data(); // std::vector型のdata()を呼び出すと配列の先頭アドレスが得られる

}

}

//uint8_t max_count = 3; //property list uchar uint vertex_indices のインデックスの数は3固定だが4とかに対応するなら工夫が必要

for (auto& elementsKeyVal : loadingData) // 各エレメントをループ

{

auto& pElements = elementsKeyVal.second;

const size_t elementsSize = pElements->size();

for (size_t i = 0; i < elementsSize; ++i) // 各エレメントのサイズぶんだけループ

{

for (auto& propertyKeyVal : pElements->properties) // 各エレメントの全プロパティをループ

{

auto& pProperty = propertyKeyVal.second;

if (!pProperty->isList) // リストじゃないとき 例. property float x など

{

auto& pWriteAddress = writingPlace[pProperty.get()]; // 読み込んだデータの書き込み先アドレスを得る

assert(pWriteAddress >= pProperty->data.data() && "書き込み先アドレスが事前確保したプロパティの内部配列の書き込み可能位置ではない");

//assert(ptData + prop->stepSize <= prop->data.data() + prop->data.size());

if (format == FileFormat::ASCII)

readASCIIValue(fin, pWriteAddress, pProperty->type); // テキストASCII形式をstd::ifstreamの >> 演算子で変換して読取

else

fin.read(reinterpret_cast<char*>(pWriteAddress), pProperty->stepSize); // バイナリ形式をstd::ifstreamのreadで読取

pWriteAddress += pProperty->stepSize; // 読取先アドレスをプロパティのステップサイズぶん先に進める

}

else // リストのとき 例. property list uchar uint vertex_indices など

{

// Read count

uint8_t indexCount;

if (format == FileFormat::ASCII)

{

int temp;

fin >> temp; // 一旦 int型に変換してから8ビットunsigned charにキャストして読み込む必要がある

indexCount = static_cast<unsigned char>(temp);

}

else fin.read(reinterpret_cast<char*>(&indexCount), sizeof(indexCount));

if (fin.fail()) throw std::exception("property listは 3(三角ポリゴンインデックス) か 6(テクスチャ3点×uv 2値 = 6)のみサポート");

//property list uchar uint vertex_indices のインデックスの数は3固定だが4とかに対応するなら工夫が必要

/*if (count > max_count && count != 3 && count != 6)

{

max_count = count;

size_t newSize = count * prop->elementSize * prop->stepSize;

if (prop->data.size() < newSize)

prop->data.resize(newSize);

}*/

//prop->listCounts.push_back(count); // save each counts

// Read data

auto& pWriteAddress = writingPlace[pProperty.get()]; // 読み込んだデータの書き込み先アドレスを得る

const size_t chunkSize = indexCount * pProperty->stepSize; // 読み出すチャンクの塊のサイズ

assert(pWriteAddress >= pProperty->data.data() && "書き込み先アドレスが事前確保したプロパティの内部配列の書き込み可能位置ではない");

//assert(ptData + chunkSize <= prop->data.data() + prop->data.size());

if (format == Ply::FileFormat::ASCII)

{

for (size_t n = 0; n < indexCount; ++n) // インデックスの数だけループ

{

readASCIIValue(fin, pWriteAddress, pProperty->type);

pWriteAddress += pProperty->stepSize; // 読取先アドレスをステップサイズぶん先に進める

}

}

else

{ // バイナリ形式ならチャンクの塊サイズ = chunkSize ぶんまとめて高速読み出し

fin.read(reinterpret_cast<char*>(pWriteAddress), chunkSize);

pWriteAddress += chunkSize; // 読取先アドレスをチャンクのサイズぶん先に進める

}

}

}

}

}

}

// PLY形式のデータをロードする

inline void load(const std::string& filepath, Ply::Data& loadingData)//, std::function<void()> onVetexFunc, std::function<void()> onIndexFunc)

{

std::string format; // .plyファイルのヘッダの format

std::string version; // .plyファイルのヘッダの version

std::ifstream fin(filepath, std::ios::binary); // バイナリ形式で読み込み

if (!fin.is_open())

throw std::exception((std::string("指定された ply ファイルが開けませんでした") + filepath).c_str());

std::string line; // 読み出し1行ライン

Ply::getline_carriage_return(fin, line);

std::shared_ptr<Ply::Elements> currentElement = nullptr;

if (line != "ply") throw std::exception(".plyファイルヘッダの先頭に ""ply"" がなかったのでフォーマットがおかしいです");

while (line != "end_header") // .plyファイルのヘッダーの終わりを表す end_header になるまでwhileループで読取

{

Ply::getline_carriage_return(fin, line);

if (fin.fail()) throw std::exception(".plyファイルヘッダーの読取に失敗");

std::vector<std::string> lineContent;

Ply::split_space(line, lineContent);

if (lineContent.size() == 3 && lineContent[0] == "format")

{

format = lineContent[1]; // スペース区切りの2つめ

version = lineContent[2]; // スペース区切りの3つめ

}

if (lineContent.size() == 3 && lineContent[0] == "element")

{

const std::string& name = lineContent[1]; // elementの名前 例.element vertex 14 なら"vertex"

const size_t elementSize = Ply::str_to_size_t(lineContent[2]); // elementの数 ↑14 つまり3Dのvertex(点)が14個

currentElement.reset(new Ply::Elements(elementSize)); // 今から読みだすエレメントのステップするサイズが確定

loadingData.emplace_back(name, currentElement); // elementをデータ構造に登録

}

else if (lineContent.size() == 3 && lineContent[0] == "property") //例. property float x などの行を受け取る

{

if (!currentElement)

throw std::exception("elementが読まれてないのにpropertyが先に来ちゃったら何バイト飛ばしのステップで読みだして良いかわか らない");

const std::type_index dataType = Ply::parseDataType(lineContent[1]); // "int" "char"や"float32"などのデータタイプがlineContent[1]に入ってる

const std::string& name = lineContent[2]; // x y z や red green blue など↑のintやfloatが表す数値の名前(使われ方)が入っている

std::shared_ptr<Ply::Property> newProperty(new Ply::Property(dataType, currentElement->size()));

currentElement->properties.emplace_back(name, newProperty); // currentElementに property float x などのプロパティ情報(name="x" float)を登録

}

else if (lineContent.size() == 5 && lineContent[0] == "property" && lineContent[1] == "list") //例.property list uchar uint vertex_indices などの行

{

if (!currentElement)

throw std::exception("elementが読まれてないのにpropertyが先に来ちゃったら何バイト飛ばしのステップで読みだして良いかわか らない");

const std::type_index indexCountType = Ply::parseDataType(lineContent[2]); // "uchar"などのインデックスの数を表す型がlineContent[2]に入ってる

const std::type_index dataType = Ply::parseDataType(lineContent[3]); // "int" "char"や"float32"などのデータタイプがlineContent[3]に入ってる

const std::string& name = lineContent[4]; // vertex_indices や texcoord などのインデックス数値の名前(使われ方)が入っている

if (indexCountType != Ply::UCHAR)

throw std::exception("property listでは uchar 型しか インデックスの数を表す型にはつかえない 例. property list uchar uint vertex_indices");

// ポリゴンindexの数は 3 固定で決め打ちしている↓のでblenderなどで「メッシュの三角面化」にチェックを入れてエクスポートする必要がある

size_t lineDataNum = (name == "texcoord") ? 6 : 3; // テクスチャUV(st)座標 は 6つ 点1(u,v),点2(u,v),点3(u,v) = 6つの u v

std::shared_ptr<Ply::Property> newProperty(new Ply::Property(dataType, lineDataNum * currentElement->size(), true, currentElement->size()));

currentElement->properties.emplace_back(name, newProperty); // currentElementに 登 録 isList = true↑

}

}

if (fin.fail()) throw std::exception(".plyファイルのヘッダを読み取ったあとの本データを読取る前にファイルエラーが出た");

// ヘッダのプロパティ形式を元に本データを読み取る

if (format == "ascii") // テキストのASCII形式の場合

{

// .plyデータの本体データをヘッダのプロパティのステップサイスに沿って読みだす

Ply::readDataContent<Ply::FileFormat::ASCII>(fin, loadingData);//, onVetexFunc, onIndexFunc);

if (fin.fail()) throw std::exception(".plyのアスキー形式のデータ読み出しに失敗しました");

}

else // 本体データがバイナリ形式の場合

{

const bool isBigEndian = Ply::isBigEndian();

if (format != "binary_little_endian" && format != "binary_big_endian")

throw std::exception(".plyのヘッダのformat部分が binary_little_endian でも binary_big_endian でもない");

if ((isBigEndian && format != "binary_big_endian") || (!isBigEndian && format != "binary_little_endian"))

throw std::exception(".plyのformat と お使いのPC環境のビックエンディアンorリトルエンディアン環境が合致していない");

// .plyデータの本体データをヘッダのプロパティのステップサイスに沿って読みだす

Ply::readDataContent<Ply::FileFormat::BINARY>(fin, loadingData);//, onVetexFunc, onIndexFunc);

if (fin.fail()) throw std::exception(".plyのバイナリ形式のデータ読み出しに失敗しました");

char endOfFileCheck; // ファイルの終わりにchar1バイト余分に読みだしてみてちゃんとファイルの終わりまでロードできたかチェック

fin.read(&endOfFileCheck, 1);

if (!fin.eof()) throw std::exception("ファイルの終わりに1バイト余分に読みだしたけどファイルに続きがあるのでちゃんと完全に読みだせてない");

}

}

}

#endif

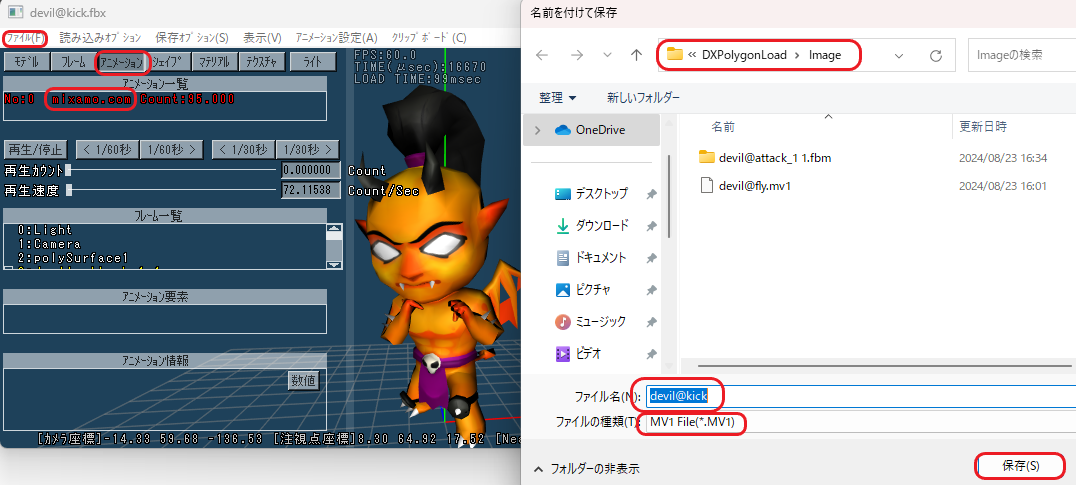

main.cppを一旦まっさらにリセットしてから下記のプログラムで、.ply形式のファイルをロードしてポリゴンで サイコロ型の3Dモデルが表示できるかテストします。

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include <vector>

#include "Screen.h"

#include "Ply.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMain からプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

DxLib::SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32); // 画面サイズWidth×Heightのカラービット数32ビットで起動

DxLib::SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズWidth×Height(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

DxLib::ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

DxLib::SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

DxLib::SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間 違ってるかも

// DXライブラリの初期化

if (DxLib::DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

//表示しているスクリーンの後ろで隠れて次に描く画像を先に描くモード

// これとペアでScreenFlip();でつぎのページと入れ替えでちらつきを防ぐ

DxLib::SetDrawScreen(DX_SCREEN_BACK);

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int texImage = -1;

texImage = LoadGraph("Image/boss1.png");

assert(texImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float imgWidth, imgHeight;

DxLib::GetGraphSizeF(texImage, &imgWidth, &imgHeight); // テクスチャ画像のサイズを得る

Ply::Data Data; // .plyのデータのクラス

Ply::load("Image/dicetest.ply", Data); // .plyデータをロード

size_t numIndex = 0; // インデックスの数

std::vector<uint32_t> Index; // 3Dモデルのポリゴンのインデックス配列

std::vector<VERTEX3D> Vertex; // 3Dモデルのポリゴンの頂点配列

auto vertex = Data["vertex"]; // 頂点へのアクセス

assert(vertex->size() != 0 && "Plyデータの頂点サイズが0です。ファイルのパスは大丈夫ですか?");

Vertex.resize(vertex->size()); // 配列の数の事前確保

// [.plyの頂点のプロパティ情報] https://jp.mathworks.com/help/vision/ug/the-ply-format.html

const float* p_x = vertex->properties["x"]->ptr<float>();

const float* p_y = vertex->properties["y"]->ptr<float>();

const float* p_z = vertex->properties["z"]->ptr<float>();

const float* p_nx = (vertex->properties.has_key("nx")) ? vertex->properties["nx"]->ptr<float>() : nullptr;

const float* p_ny = (vertex->properties.has_key("ny")) ? vertex->properties["ny"]->ptr<float>() : nullptr;

const float* p_nz = (vertex->properties.has_key("nz")) ? vertex->properties["nz"]->ptr<float>() : nullptr;

bool has_norm = !(p_nx == nullptr || p_ny == nullptr || p_nz == nullptr);

const float* p_s = (vertex->properties.has_key("s")) ? vertex->properties["s"]->ptr<float>() : nullptr; // Blender書き出しでは(u,v)ではなく(s,t)として書き出されている

const float* p_t = (vertex->properties.has_key("t")) ? vertex->properties["t"]->ptr<float>() : nullptr;

const unsigned char* p_R = (vertex->properties.has_key("red")) ? vertex->properties["red"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("r")) ? vertex->properties["r"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_G = (vertex->properties.has_key("green")) ? vertex->properties["green"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("g")) ? vertex->properties["g"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_B = (vertex->properties.has_key("blue")) ? vertex->properties["blue"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("b")) ? vertex->properties["b"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_A = (vertex->properties.has_key("alpha")) ? vertex->properties["alpha"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("a")) ? vertex->properties["a"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

bool has_color = !(p_R == nullptr || p_G == nullptr || p_B == nullptr || p_A == nullptr);

for (size_t i = 0, iEnd = Vertex.size(); i < iEnd; i += 1)

{

// 頂点のデータをセット 各ツールの系一覧 https://zenn.dev/it_ks/articles/cbe27860548ea1

//Vertex[i].pos = VGet(p_x[i], p_y[i], p_z[i]); // 右手系(裏面は時計回り) https://yttm-work.jp/gmpg/gmpg_0014.html

//Vertex[i].pos = VGet(p_x[i], -p_y[i], p_z[i]); // 右手Y↑→左手Y↑系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

//Vertex[i].norm = (has_norm) ? VNorm(VGet(p_nx[i], -p_ny[i], p_nz[i])) : VGet(0.0f, 0.0f, 0.0f);

// 右手Z↑→左手Y↑系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

Vertex[i].pos = VGet(-(p_y[i]), p_z[i], p_x[i]);

Vertex[i].norm = (has_norm) ? VNorm(VGet(-p_ny[i], p_nz[i], p_nx[i])) : VGet(0.0f, 0.0f, 0.0f);

Vertex[i].dif = (has_color) ? GetColorU8(p_R[i], p_G[i], p_B[i], p_A[i]) : GetColorU8(255, 255, 255, 255);

Vertex[i].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

Vertex[i].u = (p_s == nullptr) ? 0.0f : p_s[i];

Vertex[i].v = (p_t == nullptr) ? 0.0f : 1 - p_t[i];

Vertex[i].su = -1.0f;

Vertex[i].sv = 0.0f;

}

const auto& face_index = Data["face"]->properties["vertex_indices"];

Index.resize(face_index->size() * 3);

for (size_t i = 0, iEnd = face_index->size(), nFace = 0; i < iEnd; i += 3)

{

//for (size_t j = 0; j < 3; ++j) // 右手系(裏面は時計回り) https://yttm-work.jp/gmpg/gmpg_0014.html

for (size_t j = 2; j + 1 > 0; --j) // 左手系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

{

unsigned int index = face_index->at<unsigned int>(i + j);

const size_t uvIndex = 2 * (i + j); // uとv 2つ * ( i + j )

//Index[i + j] = index; // 右手系(裏面は時計回り)

Index[i + 2 - j] = index; // 左手系(裏面は反時計回り)

// 三角形の2辺のベクトルの外積から法線を計算(法線がないとライトの光の反射方向をシェーディングできないから)

if (j == 0 && !has_norm && Vertex[index].norm.x == 0.0f && Vertex[index].norm.y == 0.0f && Vertex[index].norm.z == 0.0f)

{

const unsigned int index0 = Index[i];

const unsigned int index1 = Index[i + 1];

const unsigned int index2 = Index[i + 2];

// 外積 a×b cross_a_b を求める https://examist.jp/mathematics/space-vector/vector-gaiseki/

const VECTOR a = VSub(Vertex[index1].pos, Vertex[index0].pos);

const VECTOR b = VSub(Vertex[index2].pos, Vertex[index0].pos);

// 左手系(表面は時計回り) 右手系と左手系では裏面の時計回りと反時計回りが変わる

const VECTOR cross1_2 = VCross(a, b);

// 右手系(表面は反時計回り)

//const VECTOR cross2_1 = VCross(b, a);

// 単位ベクトル(ノルム)に直す [単位ベクトル]は√(x*x + y*y + z*z) = 1となる

const VECTOR norm1_2 = VNorm(cross1_2);

//const VECTOR norm2_1 = VNorm(cross2_1);

Vertex[index0].norm = norm1_2; Vertex[index1].norm = norm1_2; Vertex[index2].norm = norm1_2;

//Vertex[index0].norm = norm2_1; Vertex[index1].norm = norm2_1; Vertex[index2].norm = norm2_1;

}

++numIndex;

}

}

VECTOR keyControlXYZ; // 上下左右キーでxy位置を動かせるように

keyControlXYZ.x = 200.0f; keyControlXYZ.y = 200.0f; keyControlXYZ.z = 0;

VECTOR keyControlAngle = VGet(0.0f,0.0f,0.0f); // 回転

// バックカリングするか?(裏面になっているポリゴンを書かない処理)

DxLib::SetUseBackCulling(TRUE);

DxLib::ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (DxLib::ProcessMessage() == 0)

{// ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

DxLib::ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

int PadInput = GetJoypadInputState(DX_INPUT_KEY_PAD1);

int speed = 5;

// 上下左右キーでポリゴンを描く起点(x,y)を移動

if (PadInput & PAD_INPUT_LEFT) keyControlXYZ.x -= speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_RIGHT) keyControlXYZ.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_UP) keyControlXYZ.y += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_DOWN) keyControlXYZ.y -= speed;

VECTOR position = VGet(keyControlXYZ.x, keyControlXYZ.y, keyControlXYZ.z); // 3Dモデルの位置

float width = imgWidth; float height = imgHeight; // テクスチャ画僧のサイズ

VECTOR scale = VGet(100.0f, 100.0f, 100.0f); // 拡大縮小スケール

// キーボードのzキー(A)とxキー(B)とcキー(C)でx,y,z軸まわりに画像を回転

if (PadInput & PAD_INPUT_A) keyControlAngle.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_B) keyControlAngle.y += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_C) keyControlAngle.z += speed;

const float Deg2Rad = DX_PI_F / 180.0f; // 角度(単位:°度)からラジアン(単位:rad)へ変換する係数

const float xRotate = keyControlAngle.x * Deg2Rad; const float yRotate = keyControlAngle.y * Deg2Rad; const float zRotate = keyControlAngle.z * Deg2Rad;

MATRIX matWorldDefault; // デフォルトのワールド行列

DxLib::GetTransformToWorldMatrix(&matWorldDefault); // デフォルトのワールド行列を記憶しておく

{

//[ワールド行列] https://ny-program.hatenablog.com/entry/2019/09/15/114245

MATRIX mat; // モデルのスケール×回転×移動を行列計算で設定する

//[スケール]拡大縮小のスケール行列を得る

mat = MGetScale(scale); // まずは拡大縮小のスケール行列からはじめる

// [勉強]↓スケール行列は 斜めに x , y , zのスケールの倍率がならんでいる行列

//mat.m[0][0] = scale.x; mat.m[0][1] = 0.0f; mat.m[0][2] = 0.0f; mat.m[0][3] = 0.0f;

//mat.m[1][0] = 0.0f; mat.m[1][1] = scale.y; mat.m[1][2] = 0.0f; mat.m[1][3] = 0.0f;

//mat.m[2][0] = 0.0f; mat.m[2][1] = 0.0f; mat.m[2][2] = scale.z; mat.m[2][3] = 0.0f;

//mat.m[3][0] = 0.0f; mat.m[3][1] = 0.0f; mat.m[3][2] = 0.0f; mat.m[3][3] = 1.0f;

//[回転]

MATRIX matRot;

DxLib::CreateIdentityMatrix(&matRot);

// ★MMultは行列の乗算【乗算した順にz軸回転→x軸回転→y軸回転→平行移動】

matRot = MMult(matRot, MGetRotZ(zRotate));

matRot = MMult(matRot, MGetRotX(xRotate));

matRot = MMult(matRot, MGetRotY(yRotate));

mat = MMult(mat, matRot); //スケール × 回転

//[移動]

MATRIX matTrans = MGetTranslate(VGet(position.x, position.y, position.z)); // 位置positionをここで設定

mat = MMult(mat, matTrans); //スケール×回転×移動

DxLib::SetTransformToWorld(&mat); // [ワールド行列を指定] https://dxlib.xsrv.jp/cgi/patiobbs/patio.cgi?mode=view&no=4341

DxLib::DrawPolygon32bitIndexed3D(Vertex.data(), Vertex.size(), Index.data(), numIndex / 3, texImage, FALSE); // 三角形ポリゴンを描画

}

DxLib::SetTransformToWorld(&matWorldDefault); // デフォルトのワールド行列に戻しておく

DxLib::DrawFormatString(0, 0, GetColor(255, 255, 0), "x:%f y:%f Angle:%f %f %f", position.x, position.y, keyControlAngle.x, keyControlAngle.y, keyControlAngle.z);

DxLib::ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

DxLib::WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib::DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

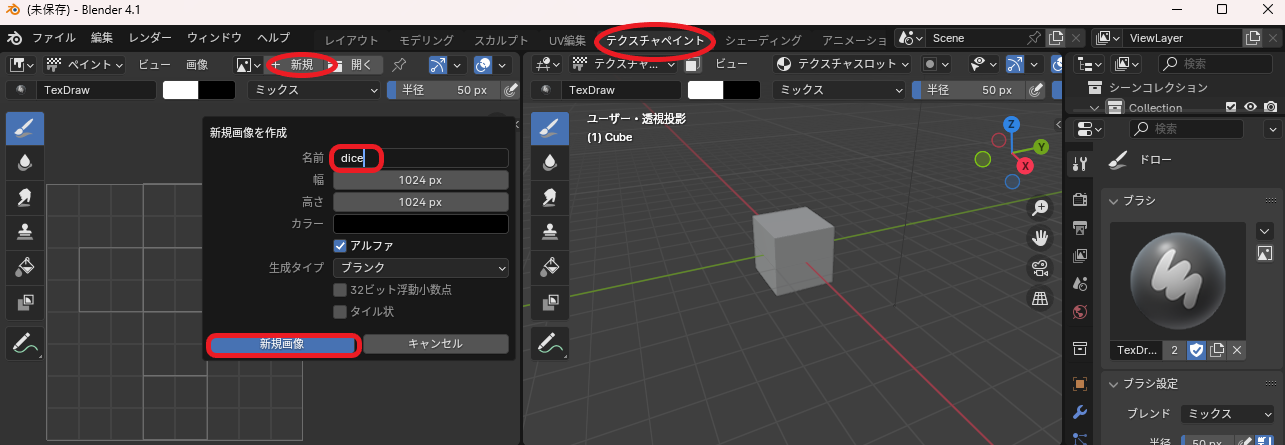

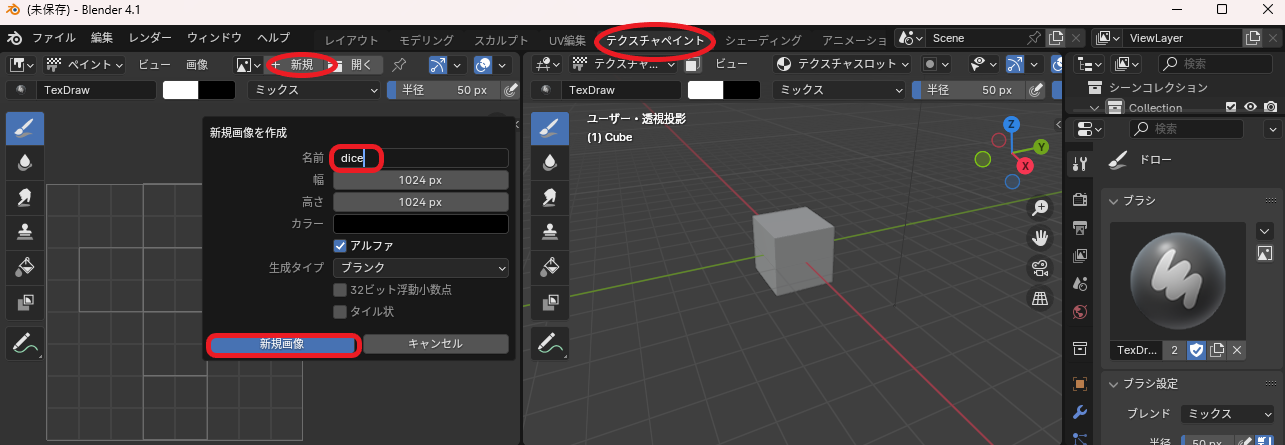

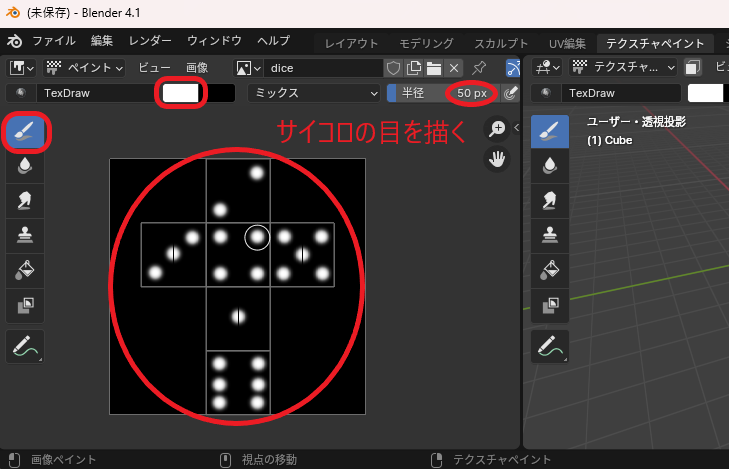

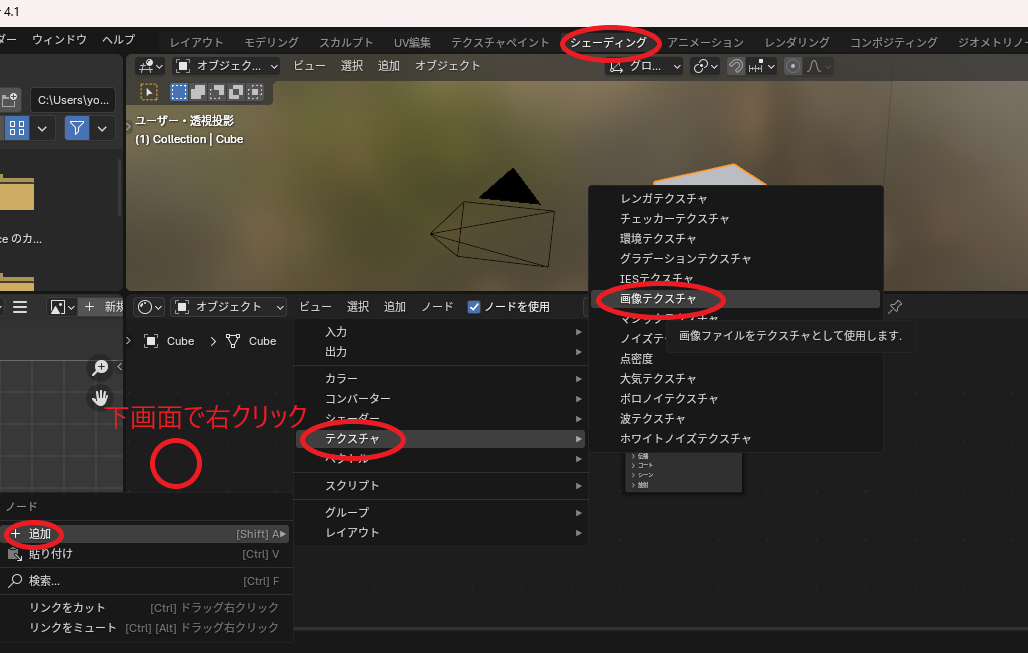

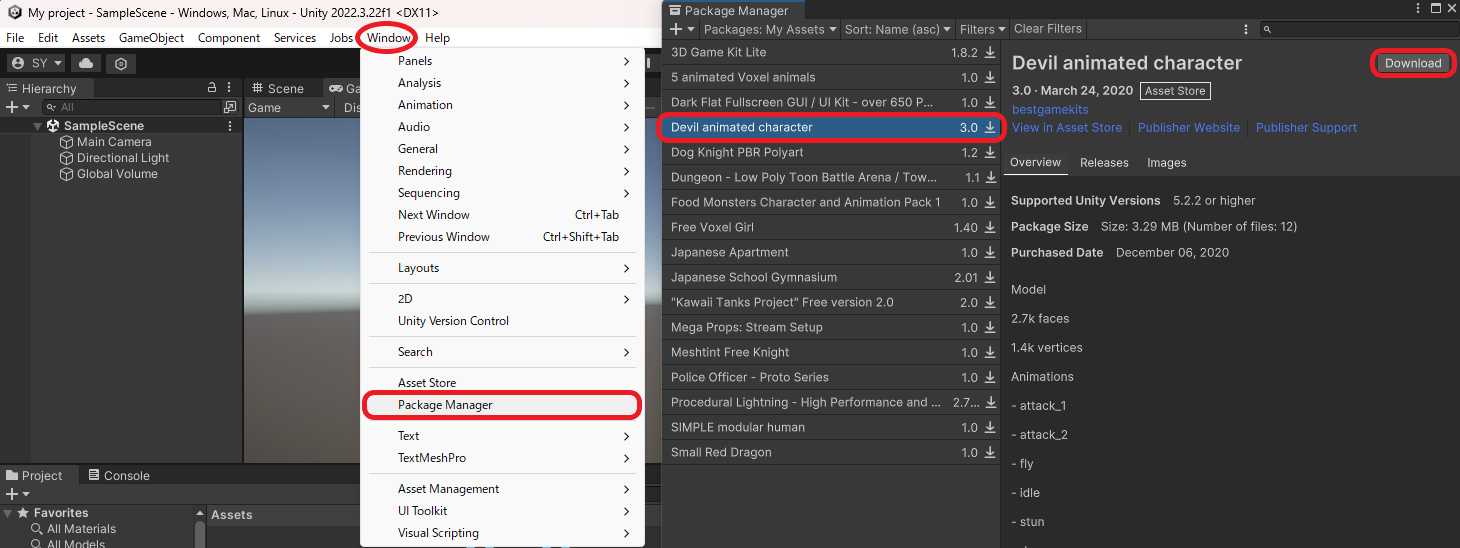

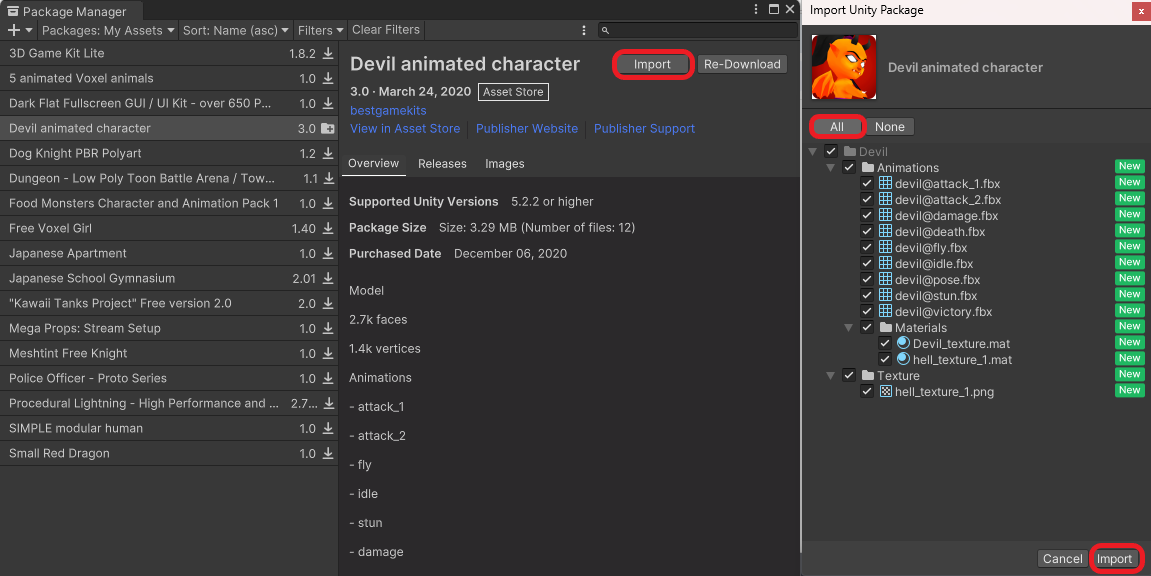

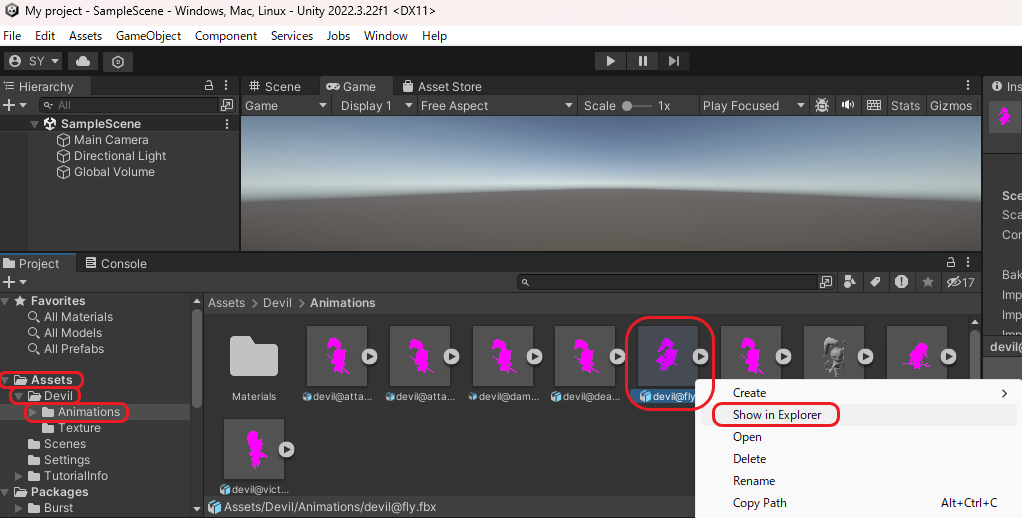

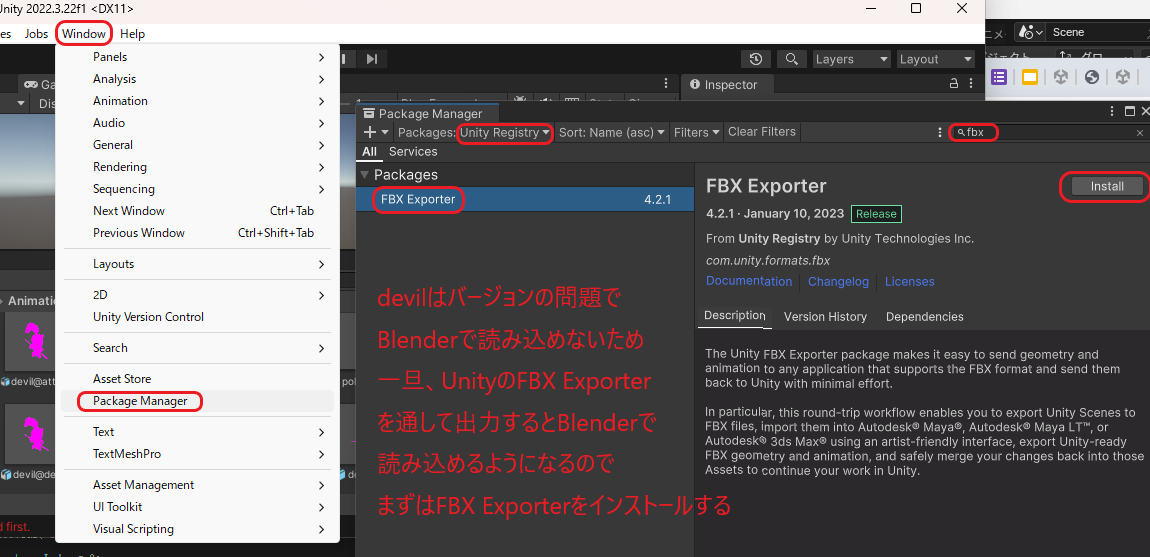

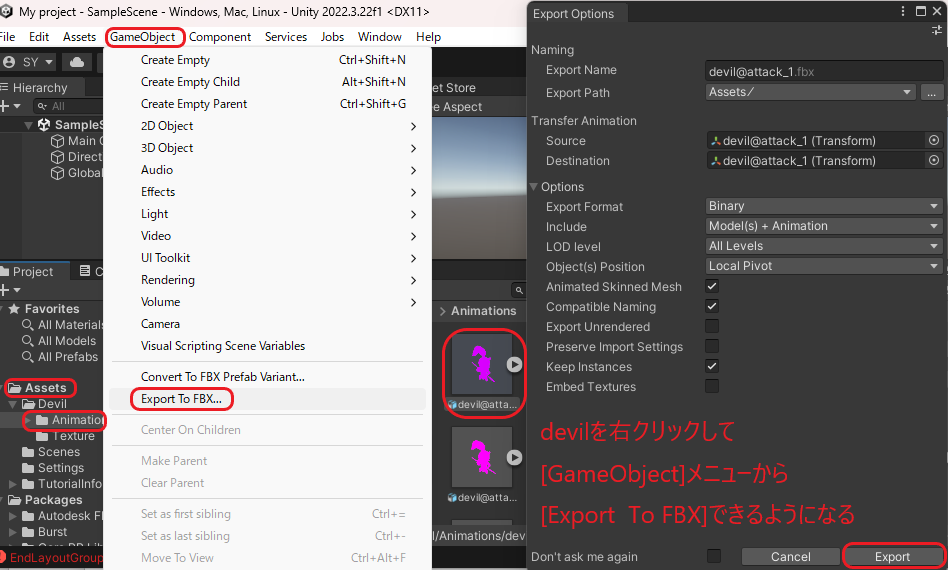

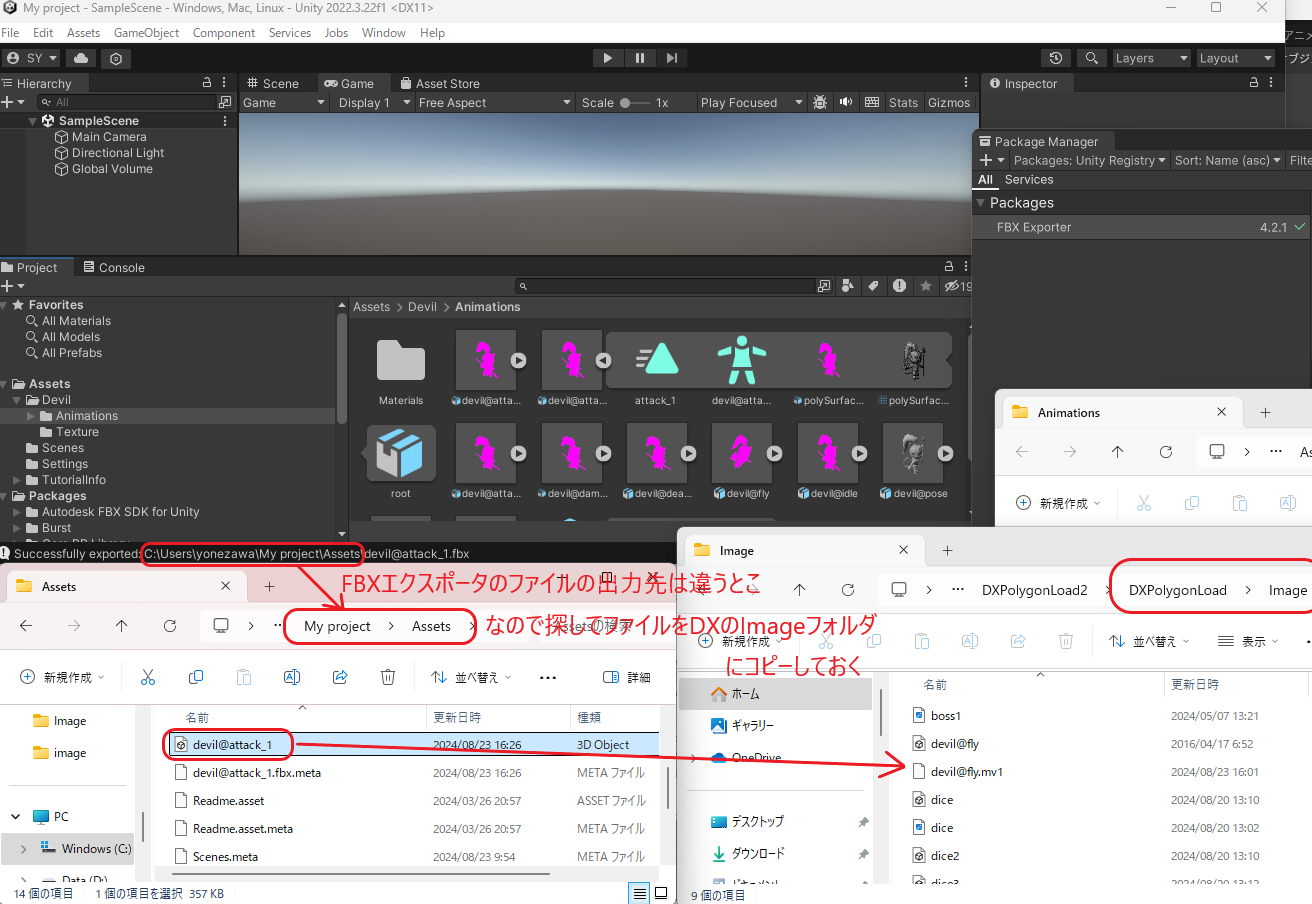

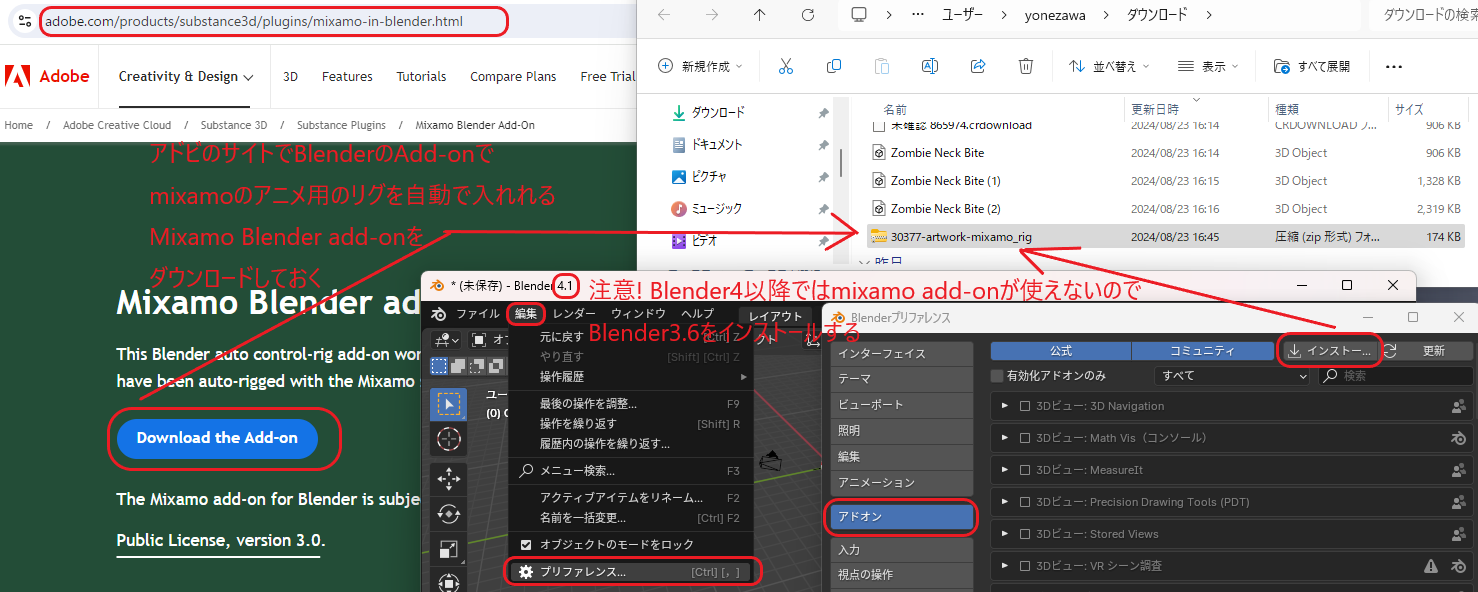

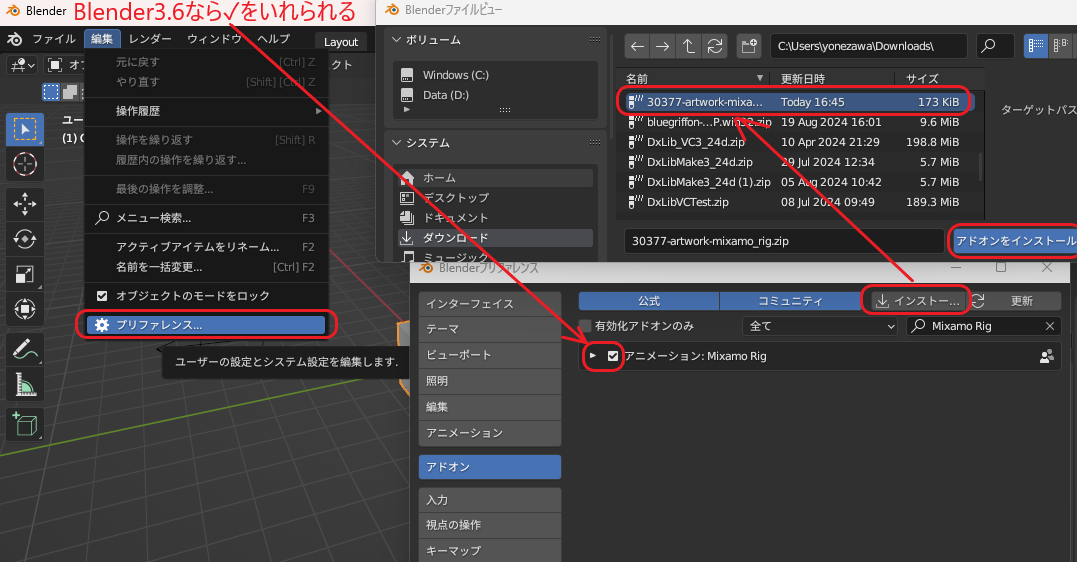

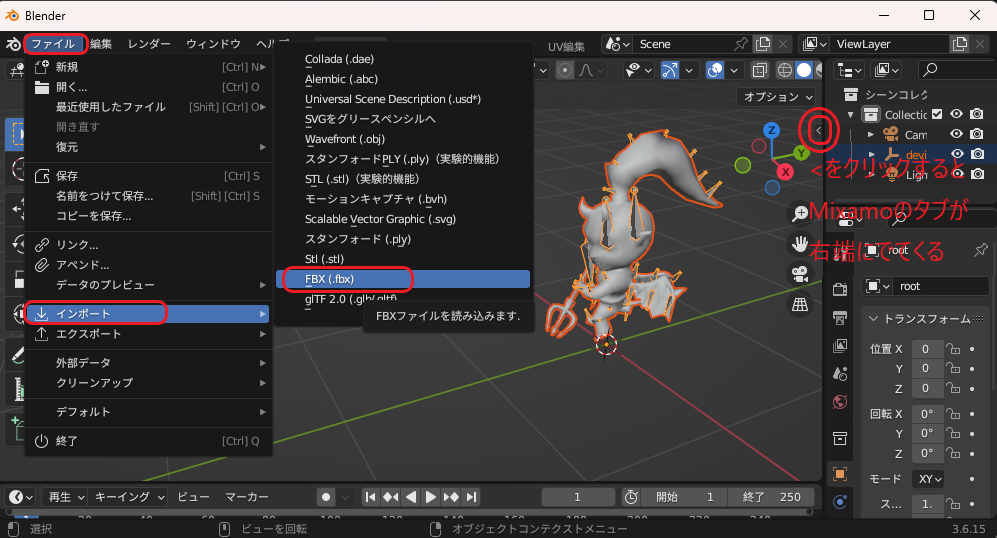

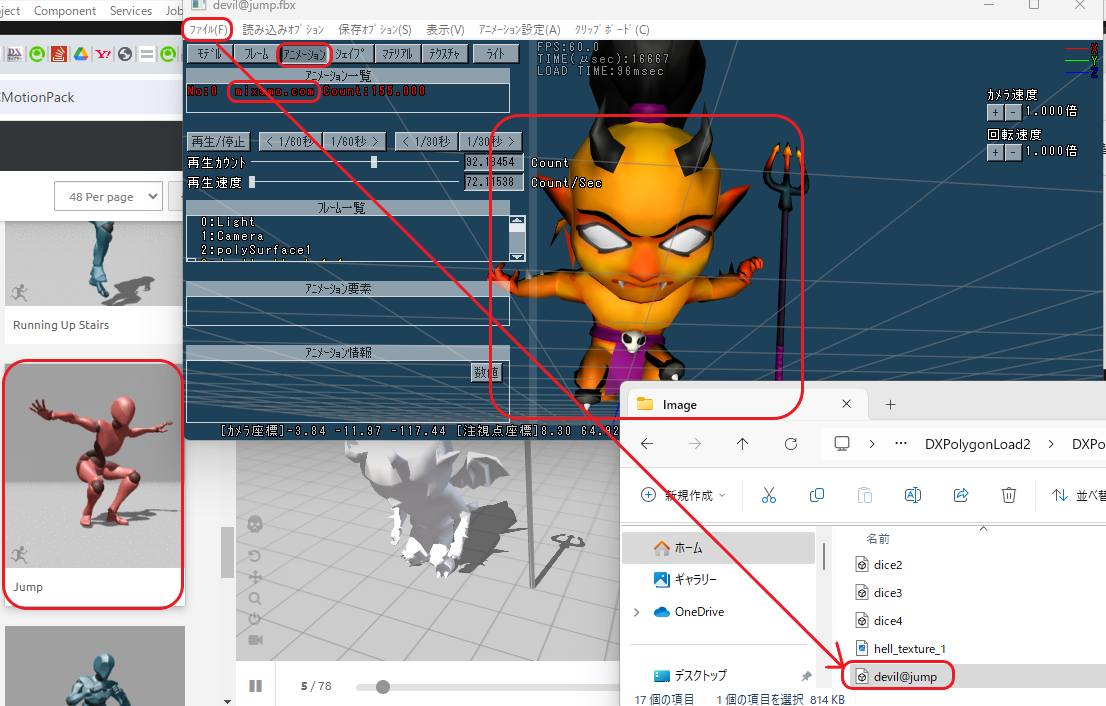

Blenderを下記サイトを参考にインストールしましょう。

https://www.blender.jp/install

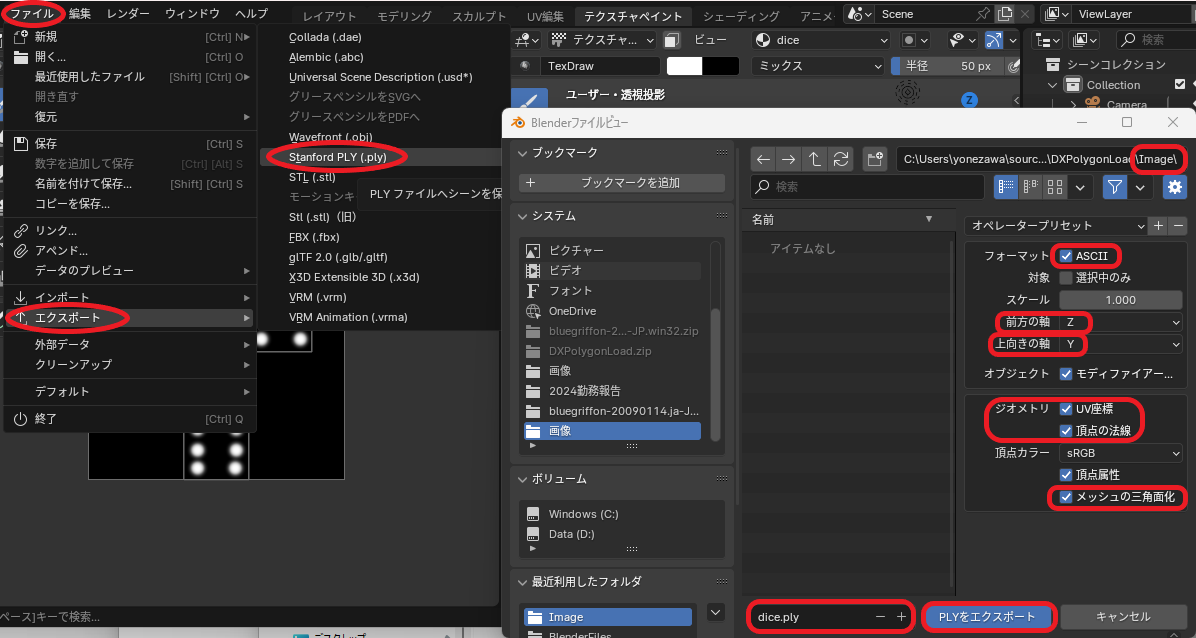

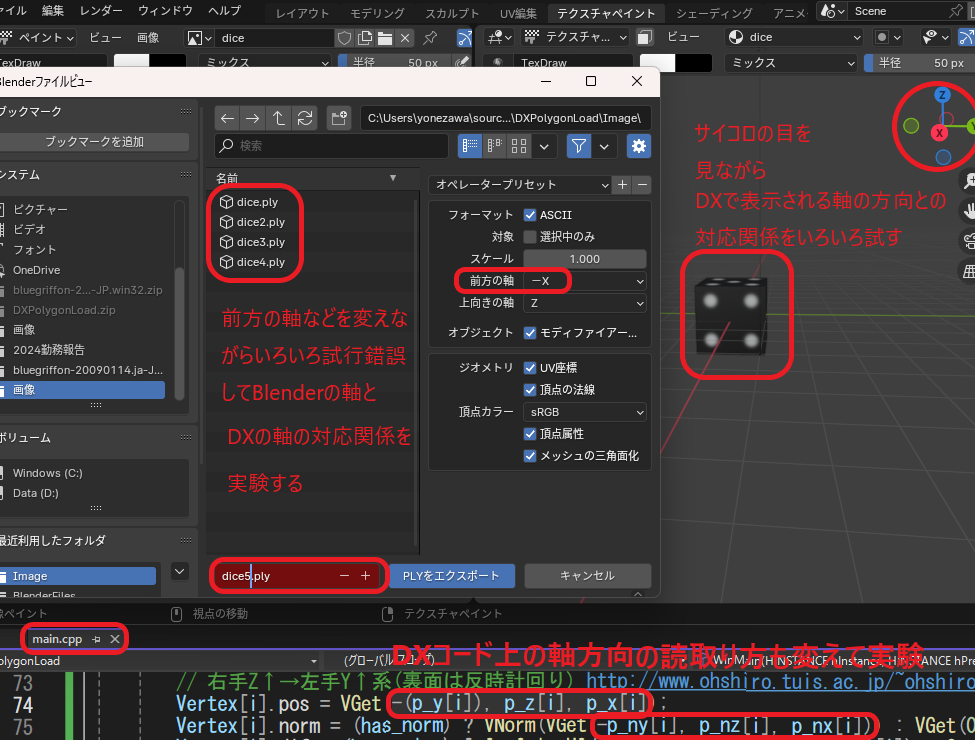

main.cppのコードで読み込む.plyファイルをBlenderで作成したファイルに変えて、書き出す際のxyz 軸を変えながら試行錯誤してみましょう。

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Ply.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMain からプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32); // 画面サイズWidth×Heightのカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズWidth×Height(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間 違ってるかも

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

//表示しているスクリーンの後ろで隠れて次に描く画像を先に描くモード

// これとペアでScreenFlip();でつぎのページと入れ替えでちらつきを防ぐ

SetDrawScreen(DX_SCREEN_BACK);

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int texImage = -1;

texImage = LoadGraph("Image/dice.png");

assert(texImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float imgWidth, imgHeight;

GetGraphSizeF(texImage, &imgWidth, &imgHeight); // テクスチャ画像のサイズを得る

Ply::Data Data; // .plyのデータのクラス

Ply::load("Image/dice.ply", Data); // .plyデータをロード 軸を変えてdice1.plyや dice2.plyなどいろいろ試してみよう

size_t numIndex = 0; // インデックスの数

std::vector<uint32_t> Index; // 3Dモデルのポリゴンのインデックス配列

std::vector<VERTEX3D> Vertex; // 3Dモデルのポリゴンの頂点配列

auto vertex = Data["vertex"]; // 頂点へのアクセス

assert(vertex->size() != 0 && "Plyデータの頂点サイズが0です。ファイルのパスは大丈夫ですか?");

Vertex.resize(vertex->size()); // 配列の数の事前確保

// [.plyの頂点のプロパティ情報] https://jp.mathworks.com/help/vision/ug/the-ply-format.html

const float* p_x = vertex->properties["x"]->ptr<float>();

const float* p_y = vertex->properties["y"]->ptr<float>();

const float* p_z = vertex->properties["z"]->ptr<float>();

const float* p_nx = (vertex->properties.has_key("nx")) ? vertex->properties["nx"]->ptr<float>() : nullptr;

const float* p_ny = (vertex->properties.has_key("ny")) ? vertex->properties["ny"]->ptr<float>() : nullptr;

const float* p_nz = (vertex->properties.has_key("nz")) ? vertex->properties["nz"]->ptr<float>() : nullptr;

bool has_norm = !(p_nx == nullptr || p_ny == nullptr || p_nz == nullptr);

const float* p_s = (vertex->properties.has_key("s")) ? vertex->properties["s"]->ptr<float>() : nullptr; // Blender書き出しでは(u,v)ではなく(s,t)として書き出されている

const float* p_t = (vertex->properties.has_key("t")) ? vertex->properties["t"]->ptr<float>() : nullptr;

const unsigned char* p_R = (vertex->properties.has_key("red")) ? vertex->properties["red"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("r")) ? vertex->properties["r"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_G = (vertex->properties.has_key("green")) ? vertex->properties["green"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("g")) ? vertex->properties["g"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_B = (vertex->properties.has_key("blue")) ? vertex->properties["blue"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("b")) ? vertex->properties["b"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_A = (vertex->properties.has_key("alpha")) ? vertex->properties["alpha"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("a")) ? vertex->properties["a"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

bool has_color = !(p_R == nullptr || p_G == nullptr || p_B == nullptr || p_A == nullptr);

for (size_t i = 0, iEnd = Vertex.size(); i < iEnd; i += 1)

{

// 頂点のデータをセット 各ツールの系一覧 https://zenn.dev/it_ks/articles/cbe27860548ea1

//Vertex[i].pos = VGet(p_x[i], p_y[i], p_z[i]); // 右手系(裏面は時計回り) https://yttm-work.jp/gmpg/gmpg_0014.html

//Vertex[i].pos = VGet(p_x[i], -p_y[i], p_z[i]); // 右手Y↑→左手Y↑系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

//Vertex[i].norm = (has_norm) ? VNorm(VGet(p_nx[i], -p_ny[i], p_nz[i])) : VGet(0.0f, 0.0f, 0.0f);

// 右手Z↑→左手Y↑系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

Vertex[i].pos = VGet(-(p_y[i]), p_z[i], p_x[i]);

Vertex[i].norm = (has_norm) ? VNorm(VGet(-p_ny[i], p_nz[i], p_nx[i])) : VGet(0.0f, 0.0f, 0.0f);

Vertex[i].dif = (has_color) ? GetColorU8(p_R[i], p_G[i], p_B[i], p_A[i]) : GetColorU8(255, 255, 255, 255);

Vertex[i].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

Vertex[i].u = (p_s == nullptr) ? 0.0f : p_s[i];

Vertex[i].v = (p_t == nullptr) ? 0.0f : 1 - p_t[i];

Vertex[i].su = -1.0f;

Vertex[i].sv = 0.0f;

}

const auto& face_index = Data["face"]->properties["vertex_indices"];

Index.resize(face_index->size() * 3);

for (size_t i = 0, iEnd = face_index->size(), nFace = 0; i < iEnd; i += 3)

{

//for (size_t j = 0; j < 3; ++j) // 右手系(裏面は時計回り) https://yttm-work.jp/gmpg/gmpg_0014.html

for (size_t j = 2; j + 1 > 0; --j) // 左手系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

{

unsigned int index = face_index->at<unsigned int>(i + j);

const size_t uvIndex = 2 * (i + j); // uとv 2つ * ( i + j )

//Index[i + j] = index; // 右手系(裏面は時計回り)

Index[i + 2 - j] = index; // 左手系(裏面は反時計回り)

// 三角形の2辺のベクトルの外積から法線を計算(法線がないとライトの光の反射方向をシェーディングできないから)

if (j == 0 && !has_norm && Vertex[index].norm.x == 0.0f && Vertex[index].norm.y == 0.0f && Vertex[index].norm.z == 0.0f)

{

const unsigned int index0 = Index[i];

const unsigned int index1 = Index[i + 1];

const unsigned int index2 = Index[i + 2];

// 外積 a×b cross_a_b を求める https://examist.jp/mathematics/space-vector/vector-gaiseki/

const VECTOR a = VSub(Vertex[index1].pos, Vertex[index0].pos);

const VECTOR b = VSub(Vertex[index2].pos, Vertex[index0].pos);

// 左手系(表面は時計回り) 右手系と左手系では裏面の時計回りと反時計回りが変わる

const VECTOR cross1_2 = VCross(a, b);

// 右手系(表面は反時計回り)

//const VECTOR cross2_1 = VCross(b, a);

// 単位ベクトル(ノルム)に直す [単位ベクトル]は√(x*x + y*y + z*z) = 1となる

const VECTOR norm1_2 = VNorm(cross1_2);

//const VECTOR norm2_1 = VNorm(cross2_1);

Vertex[index0].norm = norm1_2; Vertex[index1].norm = norm1_2; Vertex[index2].norm = norm1_2;

//Vertex[index0].norm = norm2_1; Vertex[index1].norm = norm2_1; Vertex[index2].norm = norm2_1;

}

++numIndex;

}

}

VECTOR keyControlXYZ; // 上下左右キーでxy位置を動かせるように

keyControlXYZ.x = 200.0f; keyControlXYZ.y = 200.0f; keyControlXYZ.z = 0;

VECTOR keyControlAngle = VGet(0.0f,0.0f,0.0f); // 回転

// バックカリングするか?(裏面になっているポリゴンを書かない処理)

DxLib::SetUseBackCulling(TRUE);

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{// ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

int PadInput = GetJoypadInputState(DX_INPUT_KEY_PAD1);

int speed = 5;

// 上下左右キーでポリゴンを描く起点(x,y)を移動

if (PadInput & PAD_INPUT_LEFT) keyControlXYZ.x -= speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_RIGHT) keyControlXYZ.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_UP) keyControlXYZ.y += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_DOWN) keyControlXYZ.y -= speed;

VECTOR position = VGet(keyControlXYZ.x, keyControlXYZ.y, keyControlXYZ.z); // 3Dモデルの位置

float width = imgWidth; float height = imgHeight; // テクスチャ画僧のサイズ

VECTOR scale = VGet(50.0f, 50.0f, 50.0f); // 拡大縮小スケール

// キーボードのzキー(A)とxキー(B)とcキー(C)でx,y,z軸まわりに画像を回転

if (PadInput & PAD_INPUT_A) keyControlAngle.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_B) keyControlAngle.y += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_C) keyControlAngle.z += speed;

const float Deg2Rad = DX_PI_F / 180.0f; // 角度(単位:°度)からラジアン(単位:rad)へ変換する係数

const float xRotate = keyControlAngle.x * Deg2Rad; const float yRotate = keyControlAngle.y * Deg2Rad; const float zRotate = keyControlAngle.z * Deg2Rad;

MATRIX matWorldDefault; // デフォルトのワールド行列

DxLib::GetTransformToWorldMatrix(&matWorldDefault); // デフォルトのワールド行列を記憶しておく

{

//[ワールド行列] https://ny-program.hatenablog.com/entry/2019/09/15/114245

MATRIX mat; // モデルのスケール×回転×移動を行列計算で設定する

//[スケール]拡大縮小のスケール行列を得る

mat = MGetScale(scale); // まずは拡大縮小のスケール行列からはじめる

// [勉強]↓スケール行列は 斜めに x , y , zのスケールの倍率がならんでいる行列

//mat.m[0][0] = scale.x; mat.m[0][1] = 0.0f; mat.m[0][2] = 0.0f; mat.m[0][3] = 0.0f;

//mat.m[1][0] = 0.0f; mat.m[1][1] = scale.y; mat.m[1][2] = 0.0f; mat.m[1][3] = 0.0f;

//mat.m[2][0] = 0.0f; mat.m[2][1] = 0.0f; mat.m[2][2] = scale.z; mat.m[2][3] = 0.0f;

//mat.m[3][0] = 0.0f; mat.m[3][1] = 0.0f; mat.m[3][2] = 0.0f; mat.m[3][3] = 1.0f;

//[回転]

MATRIX matRot;

DxLib::CreateIdentityMatrix(&matRot);

// ★MMultは行列の乗算【乗算した順にz軸回転→x軸回転→y軸回転→平行移動】

matRot = MMult(matRot, MGetRotZ(zRotate));

matRot = MMult(matRot, MGetRotX(xRotate));

matRot = MMult(matRot, MGetRotY(yRotate));

mat = MMult(mat, matRot); //スケール × 回転

//[移動]

MATRIX matTrans = MGetTranslate(VGet(position.x, position.y, position.z)); // 位置positionをここで設定

mat = MMult(mat, matTrans); //スケール×回転×移動

DxLib::SetTransformToWorld(&mat); // [ワールド行列を指定] https://dxlib.xsrv.jp/cgi/patiobbs/patio.cgi?mode=view&no=4341

DxLib::DrawPolygon32bitIndexed3D(Vertex.data(), Vertex.size(), Index.data(), numIndex / 3, texImage, FALSE); // 三角形ポリゴンをたくさん描画

}

DxLib::SetTransformToWorld(&matWorldDefault); // デフォルトのワールド行列に戻しておく

DxLib::DrawFormatString(0, 0, GetColor(255, 255, 0), "x:%f y:%f Angle:%f %f %f", position.x, position.y, keyControlAngle.x, keyControlAngle.y, keyControlAngle.z);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

main.cppのコードにMakeScreen関数を使って別の描画先スクリーンを作って描画先スクリーンをスイッチする方法をテストしてみましょう。

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Ply.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMain からプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32); // 画面サイズWidth×Heightのカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズWidth×Height(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間 違ってるかも

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

//表示しているスクリーンの後ろで隠れて次に描く画像を先に描くモード

// これとペアでScreenFlip();でつぎのページと入れ替えでちらつきを防ぐ

SetDrawScreen(DX_SCREEN_BACK);

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int texImage = -1;

texImage = LoadGraph("Image/dice.png");

assert(texImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float imgWidth, imgHeight;

GetGraphSizeF(texImage, &imgWidth, &imgHeight); // テクスチャ画像のサイズを得る

Ply::Data Data; // .plyのデータのクラス

Ply::load("Image/dice.ply", Data); // .plyデータをロード 軸を変えてdice1.plyや dice2.plyなどいろいろ試してみよう

size_t numIndex = 0; // インデックスの数

std::vector<uint32_t> Index; // 3Dモデルのポリゴンのインデックス配列

std::vector<VERTEX3D> Vertex; // 3Dモデルのポリゴンの頂点配列

auto vertex = Data["vertex"]; // 頂点へのアクセス

assert(vertex->size() != 0 && "Plyデータの頂点サイズが0です。ファイルのパスは大丈夫ですか?");

Vertex.resize(vertex->size()); // 配列の数の事前確保

// [.plyの頂点のプロパティ情報] https://jp.mathworks.com/help/vision/ug/the-ply-format.html

const float* p_x = vertex->properties["x"]->ptr<float>();

const float* p_y = vertex->properties["y"]->ptr<float>();

const float* p_z = vertex->properties["z"]->ptr<float>();

const float* p_nx = (vertex->properties.has_key("nx")) ? vertex->properties["nx"]->ptr<float>() : nullptr;

const float* p_ny = (vertex->properties.has_key("ny")) ? vertex->properties["ny"]->ptr<float>() : nullptr;

const float* p_nz = (vertex->properties.has_key("nz")) ? vertex->properties["nz"]->ptr<float>() : nullptr;

bool has_norm = !(p_nx == nullptr || p_ny == nullptr || p_nz == nullptr);

const float* p_s = (vertex->properties.has_key("s")) ? vertex->properties["s"]->ptr<float>() : nullptr; // Blender書き出しでは(u,v)ではなく(s,t)として書き出されている

const float* p_t = (vertex->properties.has_key("t")) ? vertex->properties["t"]->ptr<float>() : nullptr;

const unsigned char* p_R = (vertex->properties.has_key("red")) ? vertex->properties["red"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("r")) ? vertex->properties["r"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_G = (vertex->properties.has_key("green")) ? vertex->properties["green"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("g")) ? vertex->properties["g"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_B = (vertex->properties.has_key("blue")) ? vertex->properties["blue"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("b")) ? vertex->properties["b"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

const unsigned char* p_A = (vertex->properties.has_key("alpha")) ? vertex->properties["alpha"]->ptr<unsigned char>()

: (vertex->properties.has_key("a")) ? vertex->properties["a"]->ptr<unsigned char>() : nullptr;

bool has_color = !(p_R == nullptr || p_G == nullptr || p_B == nullptr || p_A == nullptr);

for (size_t i = 0, iEnd = Vertex.size(); i < iEnd; i += 1)

{

// 頂点のデータをセット 各ツールの系一覧 https://zenn.dev/it_ks/articles/cbe27860548ea1

//Vertex[i].pos = VGet(p_x[i], p_y[i], p_z[i]); // 右手系(裏面は時計回り) https://yttm-work.jp/gmpg/gmpg_0014.html

//Vertex[i].pos = VGet(p_x[i], -p_y[i], p_z[i]); // 右手Y↑→左手Y↑系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

//Vertex[i].norm = (has_norm) ? VNorm(VGet(p_nx[i], -p_ny[i], p_nz[i])) : VGet(0.0f, 0.0f, 0.0f);

// 右手Z↑→左手Y↑系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

Vertex[i].pos = VGet(-(p_y[i]), p_z[i], p_x[i]);

Vertex[i].norm = (has_norm) ? VNorm(VGet(-p_ny[i], p_nz[i], p_nx[i])) : VGet(0.0f, 0.0f, 0.0f);

Vertex[i].dif = (has_color) ? GetColorU8(p_R[i], p_G[i], p_B[i], p_A[i]) : GetColorU8(255, 255, 255, 255);

Vertex[i].spc = GetColorU8(255, 255, 255, 255);

Vertex[i].u = (p_s == nullptr) ? 0.0f : p_s[i];

Vertex[i].v = (p_t == nullptr) ? 0.0f : 1 - p_t[i];

Vertex[i].su = -1.0f;

Vertex[i].sv = 0.0f;

}

const auto& face_index = Data["face"]->properties["vertex_indices"];

Index.resize(face_index->size() * 3);

for (size_t i = 0, iEnd = face_index->size(), nFace = 0; i < iEnd; i += 3)

{

//for (size_t j = 0; j < 3; ++j) // 右手系(裏面は時計回り) https://yttm-work.jp/gmpg/gmpg_0014.html

for (size_t j = 2; j + 1 > 0; --j) // 左手系(裏面は反時計回り) http://www.ohshiro.tuis.ac.jp/~ohshiro/gamesoft/coordinate/index.html

{

unsigned int index = face_index->at<unsigned int>(i + j);

const size_t uvIndex = 2 * (i + j); // uとv 2つ * ( i + j )

//Index[i + j] = index; // 右手系(裏面は時計回り)

Index[i + 2 - j] = index; // 左手系(裏面は反時計回り)

// 三角形の2辺のベクトルの外積から法線を計算(法線がないとライトの光の反射方向をシェーディングできないから)

if (j == 0 && !has_norm && Vertex[index].norm.x == 0.0f && Vertex[index].norm.y == 0.0f && Vertex[index].norm.z == 0.0f)

{

const unsigned int index0 = Index[i];

const unsigned int index1 = Index[i + 1];

const unsigned int index2 = Index[i + 2];

// 外積 a×b cross_a_b を求める https://examist.jp/mathematics/space-vector/vector-gaiseki/

const VECTOR a = VSub(Vertex[index1].pos, Vertex[index0].pos);

const VECTOR b = VSub(Vertex[index2].pos, Vertex[index0].pos);

// 左手系(表面は時計回り) 右手系と左手系では裏面の時計回りと反時計回りが変わる

const VECTOR cross1_2 = VCross(a, b);

// 右手系(表面は反時計回り)

//const VECTOR cross2_1 = VCross(b, a);

// 単位ベクトル(ノルム)に直す [単位ベクトル]は√(x*x + y*y + z*z) = 1となる

const VECTOR norm1_2 = VNorm(cross1_2);

//const VECTOR norm2_1 = VNorm(cross2_1);

Vertex[index0].norm = norm1_2; Vertex[index1].norm = norm1_2; Vertex[index2].norm = norm1_2;

//Vertex[index0].norm = norm2_1; Vertex[index1].norm = norm2_1; Vertex[index2].norm = norm2_1;

}

++numIndex;

}

}

VECTOR keyControlXYZ; // 上下左右キーでxy位置を動かせるように

keyControlXYZ.x = 200.0f; keyControlXYZ.y = 200.0f; keyControlXYZ.z = 0;

VECTOR keyControlAngle = VGet(0.0f,0.0f,0.0f); // 回転

float subscreenX = 0, subscreenY = 0; // 別描画スクリーンを描く位置

int subscreenWidth = 600, subscreenHeight = 100;

DxLib::SetDrawValidGraphCreateFlag(TRUE); // SetDrawScreen に引数として渡せる( 描画対象として使用できる )グラフィックハンドル作成を TRUE:許可

// [別の描画スクリーンを用意] https://dxlib.xsrv.jp/function/dxfunc_graph1.html#R3N25

int subscreen = DxLib::MakeScreen(subscreenWidth, subscreenHeight, FALSE);

DxLib::SetDrawValidGraphCreateFlag(FALSE); // FLASE:通常のグラフィックハンドルを作成するモードに戻す

// バックカリングするか?(裏面になっているポリゴンを書かない処理)

DxLib::SetUseBackCulling(TRUE);

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{// ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

int MouseX, MouseY;

// マウスの位置を取得

GetMousePoint(&MouseX, &MouseY);

subscreenX = MouseX; subscreenY = MouseY; // マウスのポインタの位置を起点にサブのスクリーンを描く

int PadInput = GetJoypadInputState(DX_INPUT_KEY_PAD1);

int speed = 5;

// 上下左右キーでポリゴンを描く起点(x,y)を移動

if (PadInput & PAD_INPUT_LEFT) keyControlXYZ.x -= speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_RIGHT) keyControlXYZ.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_UP) keyControlXYZ.y += speed;

else if (PadInput & PAD_INPUT_DOWN) keyControlXYZ.y -= speed;

VECTOR position = VGet(keyControlXYZ.x, keyControlXYZ.y, keyControlXYZ.z); // 3Dモデルの位置

float width = imgWidth; float height = imgHeight; // テクスチャ画僧のサイズ

VECTOR scale = VGet(50.0f, 50.0f, 50.0f); // 拡大縮小スケール

// キーボードのzキー(A)とxキー(B)とcキー(C)でx,y,z軸まわりに画像を回転

if (PadInput & PAD_INPUT_A) keyControlAngle.x += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_B) keyControlAngle.y += speed;

if (PadInput & PAD_INPUT_C) keyControlAngle.z += speed;

const float Deg2Rad = DX_PI_F / 180.0f; // 角度(単位:°度)からラジアン(単位:rad)へ変換する係数

const float xRotate = keyControlAngle.x * Deg2Rad; const float yRotate = keyControlAngle.y * Deg2Rad; const float zRotate = keyControlAngle.z * Deg2Rad;

MATRIX matWorldDefault; // デフォルトのワールド行列

DxLib::GetTransformToWorldMatrix(&matWorldDefault); // デフォルトのワールド行列を記憶しておく

{

//[ワールド行列] https://ny-program.hatenablog.com/entry/2019/09/15/114245

MATRIX mat; // モデルのスケール×回転×移動を行列計算で設定する

//[スケール]拡大縮小のスケール行列を得る

mat = MGetScale(scale); // まずは拡大縮小のスケール行列からはじめる

// [勉強]↓スケール行列は 斜めに x , y , zのスケールの倍率がならんでいる行列

//mat.m[0][0] = scale.x; mat.m[0][1] = 0.0f; mat.m[0][2] = 0.0f; mat.m[0][3] = 0.0f;

//mat.m[1][0] = 0.0f; mat.m[1][1] = scale.y; mat.m[1][2] = 0.0f; mat.m[1][3] = 0.0f;

//mat.m[2][0] = 0.0f; mat.m[2][1] = 0.0f; mat.m[2][2] = scale.z; mat.m[2][3] = 0.0f;

//mat.m[3][0] = 0.0f; mat.m[3][1] = 0.0f; mat.m[3][2] = 0.0f; mat.m[3][3] = 1.0f;

//[回転]

MATRIX matRot;

DxLib::CreateIdentityMatrix(&matRot);

// ★MMultは行列の乗算【乗算した順にz軸回転→x軸回転→y軸回転→平行移動】

matRot = MMult(matRot, MGetRotZ(zRotate));

matRot = MMult(matRot, MGetRotX(xRotate));

matRot = MMult(matRot, MGetRotY(yRotate));

mat = MMult(mat, matRot); //スケール × 回転

//[移動]

MATRIX matTrans = MGetTranslate(VGet(position.x, position.y, position.z)); // 位置positionをここで設定

mat = MMult(mat, matTrans); //スケール×回転×移動

DxLib::SetTransformToWorld(&mat); // [ワールド行列を指定] https://dxlib.xsrv.jp/cgi/patiobbs/patio.cgi?mode=view&no=4341

DxLib::DrawPolygon32bitIndexed3D(Vertex.data(), Vertex.size(), Index.data(), numIndex / 3, texImage, FALSE); // 三角形ポリゴンをたくさん描画

}

DxLib::SetTransformToWorld(&matWorldDefault); // デフォルトのワールド行列に戻しておく

DxLib::DrawFormatString(0, 0, GetColor(255, 255, 0), "x:%f y:%f Angle:%f %f %f", position.x, position.y, keyControlAngle.x, keyControlAngle.y, keyControlAngle.z);

int tmpResetSetting = DxLib::GetUseSetDrawScreenSettingReset(); // 設定を一旦tmpに退避

DxLib::SetUseSetDrawScreenSettingReset(FALSE); // SetDrawScreen切り替え時に設定をリセットしない(FALSE)(これをやらないとカメラ視点などがリセットされるから)

int tmpDrawScreen = DxLib::GetDrawScreen(); // 一旦変更前のスクリーンのハンドルを退避

DxLib::SetDrawScreen(subscreen);// ゲームを描く先を用意しておいたサブスクリーンに設定

{ // (0,0)位置を起点に別 スクリーンへ文字列を描く

DxLib::DrawString(0, 0, "サブのスクリーンを使ってWindowsみたいな自作ウインドウを描画してみる", GetColor(255, 255, 255));

}

DxLib::SetDrawScreen((tmpDrawScreen == -1) ? DX_SCREEN_BACK : tmpDrawScreen); // 描く先をもとのデフォルトのスクリーンに戻しておく

DxLib::SetUseSetDrawScreenSettingReset((tmpResetSetting == -1) ? TRUE : tmpResetSetting); // 設定を元に戻す

// 画面に別スクリーンの内容を描く

DxLib::DrawRectExtendGraph((int)subscreenX, (int)subscreenY, (int)(subscreenX + subscreenWidth), (int)(subscreenY + subscreenHeight), 0, 0, subscreenWidth, subscreenHeight, subscreen, FALSE);

// 別スクリーンの枠を描く

DxLib::DrawBox( (int)((int)subscreenX - 1 + 0.5f),(int)((int)subscreenY - 1 + 0.5f),

(int)((int)(subscreenX + subscreenWidth + 1) + 0.5f), (int)((int)(subscreenY + subscreenHeight + 1) + 0.5f), GetColor(255,255,255), FALSE);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

このサブのスクリーンの機能をこてこてに魔改造するとウィンドウズ のようなドラッグできるウィンドウをつくることもできます。

Input.hを新規作成してドラッグや複数のスクリーンがあるときの一番上のレイヤーを保管する変数やマウスのドラッグを取れるようにしましょう。

#ifndef INPUT_H_

#define INPUT_H_

#include <climits> //int型の最大値2147483647につかう

#include <unordered_map> //【高速辞書配列】

#include <string> // キーボード押下の文字列出力につかう

#include "DxLib.h"

// パッド番号

enum class Pad

{

Keyboard = -3, // キーボード入力を得る

All = -2, // すべてのうちどれか1つでも押されたとき(マウス除く)

None = -1, // パッド割当て無(やられたり待機中のプレイヤに)

Key = 0,

One,

Two,

Three,

Four,

Mouse, // マウスのボタン判定に

NUM, // コントローラの数=6(マウス込み)

};

enum class Mouse

{

All = -2, // すべてのうちどれか1つでも押されたとき

None = -1,

DownL, //[左クリック押した瞬間=1]

DragL, //[左ドラッグ中=1]

UpL, //[左クリック離した瞬間=1]

DownR, //[右クリック押した瞬間=1]

DragR, //[右ドラッグ中=1]

UpR, //[右クリック離した瞬間=1]

X, // 現在のマウス位置

ReleaseX, // 離した状態のマウス位置(ドラッグ中は開始前位置)

DownLX, //[左] 押した位置

DragLX, //[左] ドラッグ中の位置

UpLX, //[左] 離した位置

DownRX,//[右] 押した位置

DragRX, //[右] ドラッグ中の位置

UpRX, //[右] 離した位置

Y, // 現在のマウス位置

ReleaseY, // 離した状態のマウス位置(ドラッグ中は開始前位置)

DownLY, //[左] 押した位置

DragLY, //[左] ドラッグ中の位置

UpLY, //[左] 離した位置

DownRY,//[右] 押した位置

DragRY, //[右] ドラッグ中の位置

UpRY, //[右] 離した位置

NUM

};

// 入力クラス

class Input

{

public:

// ある動作として反応するボタン一覧(ビット論理和「|または」)

enum Button

{ //[反応ボタン一覧定義] https://dixq.net/g/04_05.html

// 参加ボタン 1=Z 2=X 3=C 4=A 5=S 6=D 7=Q 8=W 9=ESC 10=SPACE

Join = PAD_INPUT_1 | PAD_INPUT_2 | PAD_INPUT_3 | PAD_INPUT_4

| PAD_INPUT_5 | PAD_INPUT_6 | PAD_INPUT_7 | PAD_INPUT_8

| PAD_INPUT_9 | PAD_INPUT_10, //1Z~10SPACEキー全て反応

};

const int MaxPadNum = (int)Pad::Four + 1; // 最大パッド数(Keyぶん+1)

static int prevStates[(int)Pad::NUM]; // 1フレーム前の状態

static int currentStates[(int)Pad::NUM]; // 現在の状態

static std::unordered_map<Pad, bool> isJoin; // 参加中のパッド番号辞書

// 参加中のパッドかどうか?

static bool IsJoin(Pad pad) { return isJoin.count(pad) && Input::isJoin[pad]; }

static std::unordered_map<int, int> padDic; // パッド番号からDXの定義への辞書

static int prevMouse; // 1フレーム前のマウス状態

static int currentMouse; // 現在のマウス状態

static int MouseX, MouseY; // 現在のマウス位置

static int TopLayerMouseX, TopLayerMouseY; // Subsreenの一番上のレイヤのマウス位置XY(Subscreenクラスで更新)

static int ClickX, ClickY, MButton, LogType;

static float MouseWheel; // マウスのホイールの回転

static std::unordered_map<Mouse, int> Click;//<Mouse⇒int> マウスのクリックXY位置辞書

//[キーボード入力]https://dxlib.xsrv.jp/function/dxfunc_input.html#R5N28

static char prevKey[256]; // 1フレーム前のキーボード状態

static char currentKey[256]; // 現在のキーボード状態

static std::string KeyString[256];//<キーコード⇒キー文字列>の辞書

static std::string CapsString[256];//<Caps状態キーコード⇒キー文字列>の辞書

static bool isCapsLocked;// CapsLock状態か?

static bool isShifted;// Shiftが押された状態か?

//★【DXコントローラバグ検知】初回プッシュが被ればDXバグで同一コントローラ

static int firstPushTiming[(int)Pad::NUM - 1]; // マウスのぶんの配列はいらないから-1

static int timing;// = 0;

static bool isBugCheckMode;// = false; //バグチェックを開始するか

private:

// 辞書配列の初期化

static void InitPadDictionary()

{ // 辞書配列で対応関係を結び付けておく

padDic[(int)Pad::Key] = DX_INPUT_KEY_PAD1; // DX_INPUT_KEY

padDic[(int)Pad::One] = DX_INPUT_PAD1;

padDic[(int)Pad::Two] = DX_INPUT_PAD2;

padDic[(int)Pad::Three] = DX_INPUT_PAD3;

padDic[(int)Pad::Four] = DX_INPUT_PAD4;

}

public:

// 初期化。最初に1回だけ呼んでください。

static void Init()

{

InitPadDictionary(); // 辞書配列の初期化

InitKeyString(); // キーボード辞書配列の初期化

// キー状態をゼロリセット

for (int i = 0; i < (int)Pad::NUM; i++)

prevStates[i] = currentStates[i] = 0;

InitMouse(); // マウスの状態初期化

InitKeyboard(); // キーボードの状態初期化

timing = 0, isBugCheckMode = false; //バグチェックを開始するか

}

// マウスの状態初期化

static void InitMouse()

{

MouseX = -1, MouseY = -1; // 現在のマウス位置を-1で初期状態では画面外として初期化

ClickX = -1, ClickY = -1, MButton = 0, LogType = 0;

Click[Mouse::ReleaseX] = -1; Click[Mouse::ReleaseY] = -1;

Click[Mouse::UpLX] = -1; Click[Mouse::UpLY] = -1;

Click[Mouse::UpRX] = -1; Click[Mouse::UpRY] = -1;

Click[Mouse::DownLX] = -1; Click[Mouse::DownLY] = -1;

Click[Mouse::DownRX] = -1; Click[Mouse::DownRY] = -1;

}

// キーボードの状態初期化

static void InitKeyboard()

{

// キー状態をゼロリセット

for (int i = 0; i < 256; i++)

prevKey[i] = currentKey[i] = 0;

}

// 最新の入力状況に更新する処理。

// 毎フレームの最初に(ゲームの処理より先に)呼んでください。

static void Update()

{

for (int i = 0; i < (int)Pad::Mouse; i++)

{ // 現在の状態を一つ前の状態として保存してGetJoypad..

prevStates[i] = currentStates[i];

currentStates[i] = GetJoypadInputState(padDic[i]);

}

UpdateMouse(); // マウス状態を更新

UpdateKeyboard(); // キーボード状態を更新

isBugCheckMode = true;

timing++; //タイミングのカウントを+1

if (timing == INT_MAX) timing = 0; // long型最大値になったら0に戻す

}