[C++]アクションゲームで基本練習

以下の【キャラを出すだけの最小限サンプル】でキャラクターが出るかを確認しましょう

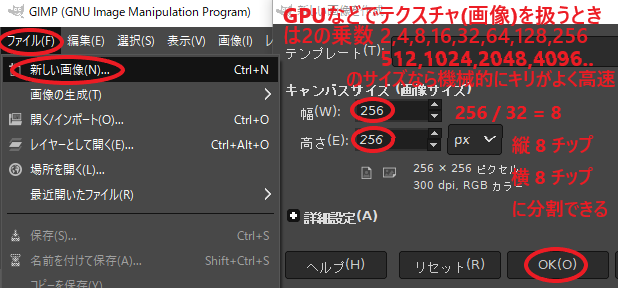

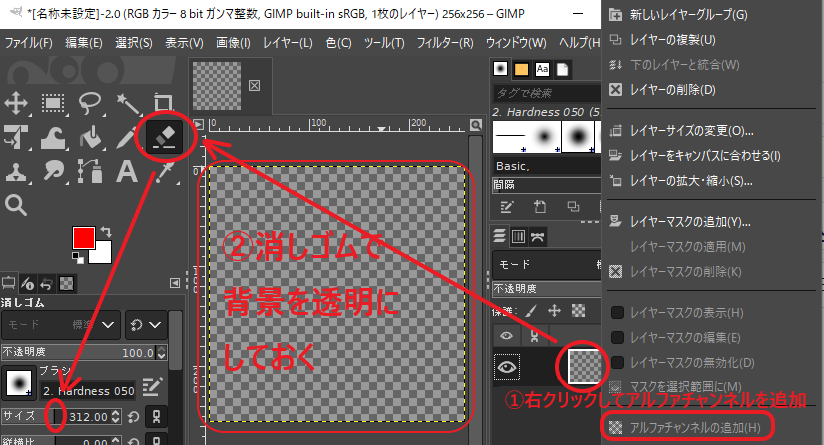

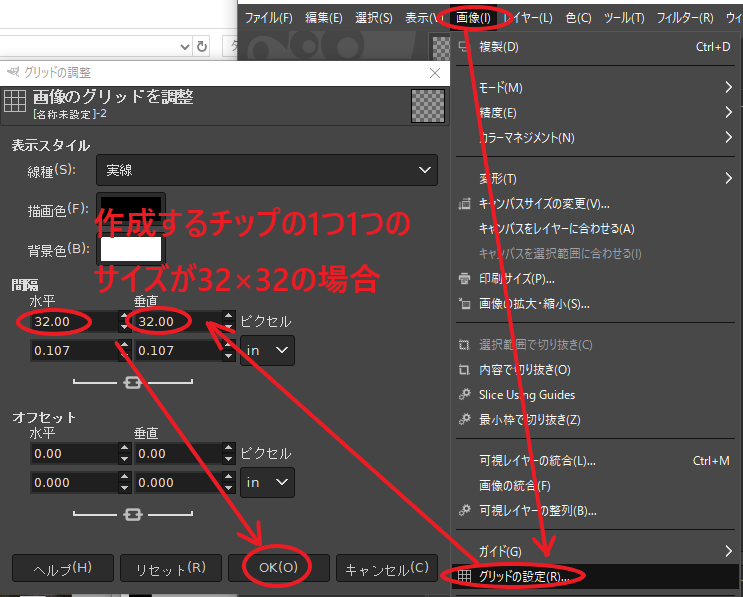

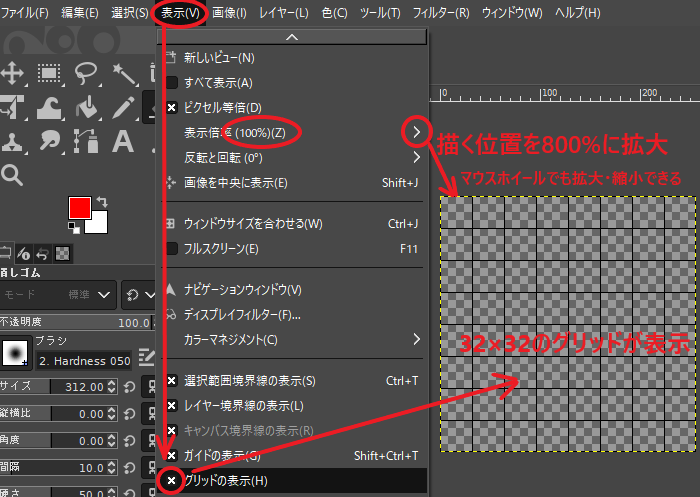

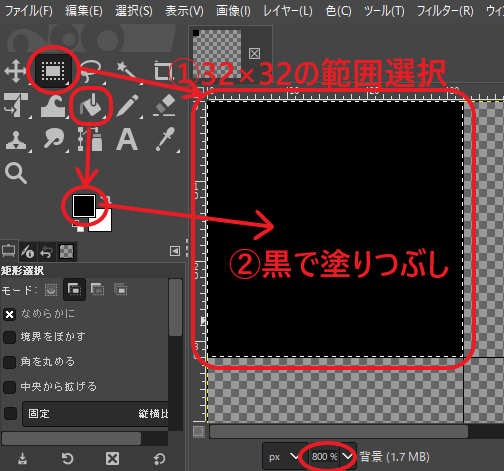

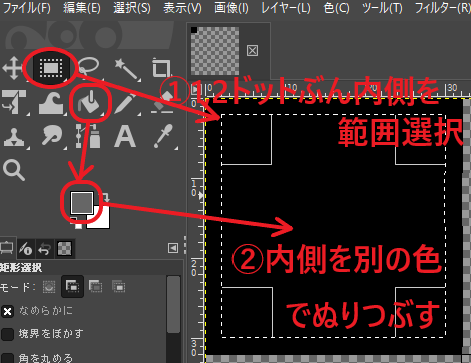

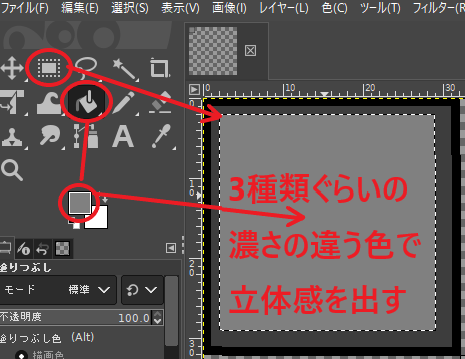

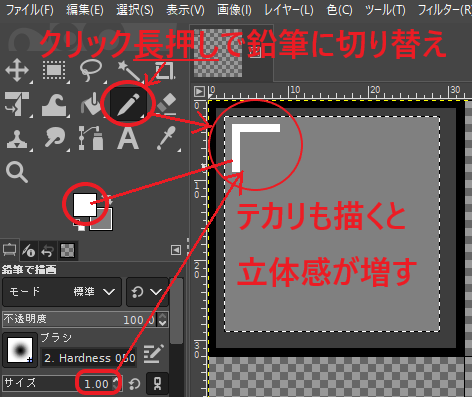

GIMPでのキャラ画像の作り方はこちらを参考にしてくださいmain.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode( 960 , 540 , 32 ) ; // 画面サイズ960×540のカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(960, 540);// ウィンドウサイズ960×540(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = 100; // 初期位置

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x, y, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

では次は【Screen.h、Input.hとInput.cppを追加してキャラを上下左右キーで動かせる】ようにしてみましょう

Screen.hの作り方はこちらを参考にしてください Input.hとInput.cppの作り方はこちらを参考にしてください以下の【キャラを上下左右ボタンで動かすだけの最小限サンプル】でキャラクターを動かせるかを確認しましょう

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = 100; // 初期位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

vx = 0; // 速度を毎ターンリセット初期化(しない場合はどんどん加速)

vy = 0;

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

vx = -5; // Xマイナス方向の速度

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

vx = 5; // Xプラス方向の速度

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_UP))

{

vy = -5; // Yマイナス方向の速度

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_DOWN))

{

vy = 5; // Yプラス方向の速度

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x, y, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

今度は【キャラを左右キーで加速させる】ように改造してみましょう

以下の【キャラを左右キーで加速させるだけの最小限サンプル】でキャラクターを加速させられるか挑戦しましょう

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerImage, &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

vx = 0; // 速度を毎ターンリセット初期化(しない場合はどんどん加速)

vy = 0;

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

vx = -5; // Xマイナス方向の速度

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

vx = 5; // Xプラス方向の速度

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_UP))

{

vy = -5; // Yマイナス方向の速度

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_DOWN))

{

vy = 5; // Yプラス方向の速度

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

以下の【キャラをZキーでジャンプさせるサンプル】でキャラクターをジャンプさせられるか挑戦しましょう

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed = 16, vyDownSpeedMax = 16; // ジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyGravity = 0.8f;

bool isGround = true; // 着地しているか

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerImage, &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vy = -vyJumpSpeed; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy < 0 && Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

vy = 0; // ジャンプで上昇中(vy > 0)にボタンを離すと勢いが止まる(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

if(!isGround)

vy += vyGravity; // 重力で下方向に加速

if (vy >= vyDownSpeedMax) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax;

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

isGround = true;

}

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f\n", y, vy);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

以下の【初代マリオ風の処理(小数のbit演算を省いた簡易化したもの)】でジャンプさせられるか挑戦しましょう

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed = 16, vyDownSpeedMax = 16; // ジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump = 0.5f, vyGravity = 0.8f; // 上昇フェーズと下落フェーズの力を別々に設定できるようになった

bool isGround = true; // 着地しているか

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerImage, &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vy = -vyJumpSpeed; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

else if (vy < 0 && Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

vy = 0; // ジャンプで上昇中(vy > 0)にボタンを離すと勢いが止まる(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if(!isGround)

vy += vyGravity; // 重力で下方向に加速

if (vy >= vyDownSpeedMax) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax;

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vyForce = 0;

isGround = true;

}

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f\n", y, vy);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

以下の【ダッシュの加速段階によってパラメータを切り替えるサンプル】でダッシュの段階に応じた高さでジャンプさせられるか挑戦しましょう

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16 }; // ダッシュの段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerImage, &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if (vy >= vyDownSpeedMax[vx_idx]) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax[vx_idx];

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vyForce = 0;

vx_idx = 0;

isGround = true;

}

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f idx:%d\n", y, vy, vx_idx);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

以下の【ダッシュで2速状態でジャンプすると空で羽ばたけるサンプル】で2速でダッシュして飛んだら空で羽ばたく仕組みに挑戦しましょう

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16, 4 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16, 8 }; // ダッシュ段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f,0.1f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

bool isFlying = false; // 飛行モード

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerImage, &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

// 飛行モード中にZキーを押した瞬間

if (isFlying && Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A))

{

vx_idx = 3; // [3]番には飛行中のパラメータが入ってる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // 押すたび少し羽ばたく

vyForce = vyForceJump[vx_idx];

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

if (vx_abs > 9) {

isFlying = true; // 飛行モードにする

}

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if (vy >= vyDownSpeedMax[vx_idx]) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax[vx_idx];

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vyForce = 0;

vx_idx = 0;

isGround = true;

isFlying = false;

}

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f idx:%d\n", y, vy, vx_idx);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

以下の【キャラチップ配列のダッシュ左[3][4][5]、右[6][7][8]と立ち(左右)[4][7]を±60度回転させ空を飛ぶサンプル】でキャラチップ画像をパラパラアニメさせてみましょう。

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerImage = -1;

playerImage = LoadGraph("Image/Player.png");

assert(playerImage != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

int playerChips[12]; // キャラのチップのグリッドの分割数に応じて3×4 = 12のぶんだけ配列を事前に確保

LoadDivGraph("Image/pikkoron.png", 12, 3, 4, 32, 32, playerChips); // キャラのチップのサイズは32×32

assert(playerChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

enum Direction { Left, Right }; // enumでキャラの向いてる方向をDirection型として2種類(LeftとRight)定義

Direction direction = Direction::Right; // キャラの向いてる方向

int animeTime = 0; // アニメ時間

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16, 4 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16, 8 }; // ダッシュ段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f,0.1f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

bool isFlying = false; // 飛行モード

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerChips[0], &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

direction = Direction::Left;

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

direction = Direction::Right;

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

// 飛行モード中にZキーを押した瞬間

if (isFlying && Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A))

{

vx_idx = 3; // [3]番には飛行中のパラメータが入ってる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // 押すたび少し羽ばたく

vyForce = vyForceJump[vx_idx];

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

if (vx_abs > 9) {

isFlying = true; // 飛行モードにする

}

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if (vy >= vyDownSpeedMax[vx_idx]) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax[vx_idx];

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vyForce = 0;

vx_idx = 0;

isGround = true;

isFlying = false;

}

// ダッシュ段階に応じてキャラクタのアニメ時間を進める

float vx_dash = (vx < 0) ? -vx : vx; // 絶対値でプラスだけにする

if (vx_dash > 0.5f) animeTime += 1; // 時間 +1 ( 合計 1 )

if (vx_dash > 6) animeTime += 1; // 時間 +1 (計 1+1=2 ) 1フレームごとに2アニメ時間が進む

if (vx_dash > 9) animeTime += 2; // 最終段階ではアニメ時間をさらに +2 (計 1+1+2=4 )

int animeStep = animeTime / 10; // 10を5に変えたらアニメ速度が上がる(10ごとに1コマアニメが進む)

if (animeStep >= 3) // アニメのステップ数が0,1,2の3段階までなら3を超えたら0へループ

{

animeTime = 0; // 0へ戻り再びアニメ時間を再ループ

animeStep = 0;

}

// 描画処理

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0, playerImage, TRUE);

if (isFlying && direction == Direction::Left) // 飛ぶと-60度傾けて表示 キャラチップは[4]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f,-60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[4], TRUE);

else if (isFlying && direction == Direction::Right) // 60度回転させて表示 キャラチップは[7]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[7], TRUE);

else if (direction == Direction::Left) // キャラのチップの[5][4][3]を[5 - animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[5 - animeStep], TRUE);

else if (direction == Direction::Right) // キャラのチップの[6][7][8]を[6 + animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[6 + animeStep], TRUE);

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f idx:%d\n", y, vy, vx_idx);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

// 描画処理

if (isFlying && direction == Direction::Left) // 飛ぶと-60度傾けて表示 キャラチップは[4]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX, y - imgSizeY, 2.0f,-60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[4], TRUE);

else if (isFlying && direction == Direction::Right) // 60度回転させて表示 キャラチップは[7]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX, y - imgSizeY, 2.0f, 60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[7], TRUE);

else if (direction == Direction::Left) // キャラのチップの[5][4][3]を[5 - animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX, y - imgSizeY, 2.0f, 0.0f, playerChips[5 - animeStep], TRUE);

else if (direction == Direction::Right) // キャラのチップの[6][7][8]を[6 + animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX, y - imgSizeY, 2.0f, 0.0f, playerChips[6 + animeStep], TRUE);

あとは以下の【効果音をSEフォルダから読み込んで大小ジャンプと空を飛ぶ音を出すサンプル】でキャラの動きに合わせて効果音を出してみましょう。

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerChips[12]; // キャラのチップのグリッドの分割数に応じて3×4 = 12のぶんだけ配列を事前に確保

LoadDivGraph("Image/pikkoron.png", 12, 3, 4, 32, 32, playerChips); // キャラのチップのサイズは32×32

assert(playerChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

// 効果音ファイルを事前にメモリに読み込む https://dxlib.xsrv.jp/function/dxfunc_sound.html#R8N4

int jumpSE[4]; // 4種類のジャンプ音を読み込む

jumpSE[0] = LoadSoundMem("SE/Jump0.wav");

jumpSE[1] = LoadSoundMem("SE/Jump1.wav");

jumpSE[2] = LoadSoundMem("SE/Jump2.wav");

jumpSE[3] = LoadSoundMem("SE/Jump3.wav");

assert(jumpSE[0] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[1] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[2] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[3] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

enum Direction { Left, Right }; // enumでキャラの向いてる方向をDirection型として2種類(LeftとRight)定義

Direction direction = Direction::Right; // キャラの向いてる方向

int animeTime = 0; // アニメ時間

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16, 4 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16, 8 }; // ダッシュ段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f,0.1f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

bool isFlying = false; // 飛行モード

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerChips[0], &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

direction = Direction::Left;

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

direction = Direction::Right;

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

// 飛行モード中にZキーを押した瞬間

if (isFlying && Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A))

{

vx_idx = 3; // [3]番には飛行中のパラメータが入ってる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // 押すたび少し羽ばたく

vyForce = vyForceJump[vx_idx];

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

if (vx_abs > 9) {

isFlying = true; // 飛行モードにする

}

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if (vy >= vyDownSpeedMax[vx_idx]) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax[vx_idx];

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vyForce = 0;

vx_idx = 0;

isGround = true;

isFlying = false;

}

// ダッシュ段階に応じてキャラクタのアニメ時間を進める

float vx_dash = (vx < 0) ? -vx : vx; // 絶対値でプラスだけにする

if (vx_dash > 0.5f) animeTime += 1; // 時間 +1 ( 合計 1 )

if (vx_dash > 6) animeTime += 1; // 時間 +1 (計 1+1=2 ) 1フレームごとに2アニメ時間が進む

if (vx_dash > 9) animeTime += 2; // 最終段階ではアニメ時間をさらに +2 (計 1+1+2=4 )

int animeStep = animeTime / 10; // 10を5に変えたらアニメ速度が上がる(10ごとに1コマアニメが進む)

if (animeStep >= 3) // アニメのステップ数が0,1,2の3段階までなら3を超えたら0へループ

{

animeTime = 0; // 0へ戻り再びアニメ時間を再ループ

animeStep = 0;

}

// 描画処理

if (isFlying && direction == Direction::Left) // 飛ぶと-60度傾けて表示 キャラチップは[4]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f,-60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[4], TRUE);

else if (isFlying && direction == Direction::Right) // 60度回転させて表示 キャラチップは[7]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[7], TRUE);

else if (direction == Direction::Left) // キャラのチップの[5][4][3]を[5 - animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[5 - animeStep], TRUE);

else if (direction == Direction::Right) // キャラのチップの[6][7][8]を[6 + animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[6 + animeStep], TRUE);

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f idx:%d\n", y, vy, vx_idx);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

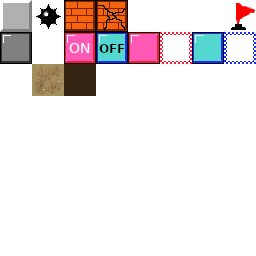

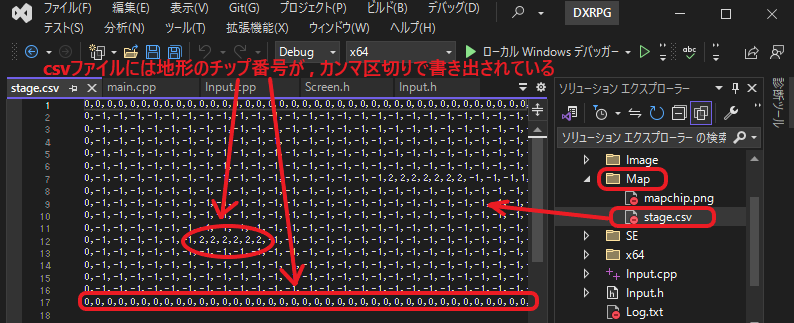

さてまずは【地形csvファイルをMapフォルダから読み込んで地形番号を表示させるサンプル】でcsvファイルの中身には地形番号がカンマ区切りで書き出されていることを実感しましょう。

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

#include <vector> // csvを2次元vector配列に格納

#include <string> // 文字列std::stringに必要

#include <fstream> // ファイル読み出しstd::ifstreamに必要

#include <sstream> // 文字列ストリームに必要 ss >> num;で文字列から数字に変換できる

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerChips[12]; // キャラのチップのグリッドの分割数に応じて3×4 = 12のぶんだけ配列を事前に確保

LoadDivGraph("Image/pikkoron.png", 12, 3, 4, 32, 32, playerChips); // キャラのチップのサイズは32×32

assert(playerChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

// 効果音ファイルを事前にメモリに読み込む https://dxlib.xsrv.jp/function/dxfunc_sound.html#R8N4

int jumpSE[4]; // 4種類のジャンプ音を読み込む

jumpSE[0] = LoadSoundMem("SE/Jump0.wav");

jumpSE[1] = LoadSoundMem("SE/Jump1.wav");

jumpSE[2] = LoadSoundMem("SE/Jump2.wav");

jumpSE[3] = LoadSoundMem("SE/Jump3.wav");

assert(jumpSE[0] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[1] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[2] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[3] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

int CellSize = 32; // マップの1マスのピクセル数

std::vector<std::vector<int>> mapData;// タイルマップデータ

std::ifstream ifs_csv_file("Map/stage.csv"); // 読み込むcsvファイルを開く(std::ifstreamのコンストラクタで開く)

int Width = 0, Height = 0; // マップデータの横(Width) 縦(Height)のマスの数

int MaxWidth = 0; // 1行の数字の最大個数

std::string line; // 1行単位ごとにcsvファイルから文字列をstd::getlineで読み込んで受け取る

while (std::getline(ifs_csv_file, line)) // ファイルを行ごとに読み込む

{

std::vector<int> valuelist; // 1行ぶんの数字リスト配列

std::istringstream linestream( line ); // 各行の文字列ストリーム

std::string comma_part; // カンマで分割された文字列

int widthCount = 0; // カンマで区切られた行の数字の数(各行の幅)をカウント

while (std::getline(linestream, comma_part, { ',' })) // 1行をgetlineでカンマで区切って列を得る

{

std::istringstream ss( comma_part ); // カンマで区切られた文字をssを通して>>で数字に

int num; // 数字単体

ss >> num; // 文字列ストリーム>>で数字へ変換

valuelist.emplace_back(num); // 数字をこの行のリスト(valuelist)に追加

++widthCount; //この行のカンマで区切られた数字の数をカウントアップ

}

// 1行の数字の数がMAX記録を更新するかチェック

if (widthCount > MaxWidth)

MaxWidth = widthCount; // 暫定Maxの列の幅を更新

// 1行ぶんの数字の配列をとりまとめてmapDataに1行ずつ追加

if (valuelist.size() != 0) // 配列に数字が1つでもあるなら.size() != 0

mapData.emplace_back(valuelist); // mapDataに1行ずつ数字配列valuelistを追加

++Height; //マップの高さをカウントアップ

}

Width = MaxWidth; // マップの幅Widthは一番数字の個数の多かった行に合わせる

// ↓読込んだCSVの幅と高さをチェック

assert(Width > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

assert(Height > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

enum Direction { Left, Right }; // enumでキャラの向いてる方向をDirection型として2種類(LeftとRight)定義

Direction direction = Direction::Right; // キャラの向いてる方向

int animeTime = 0; // アニメ時間

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16, 4 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16, 8 }; // ダッシュ段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f,0.1f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

bool isFlying = false; // 飛行モード

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerChips[0], &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

direction = Direction::Left;

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

direction = Direction::Right;

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

// 飛行モード中にZキーを押した瞬間

if (isFlying && Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A))

{

vx_idx = 3; // [3]番には飛行中のパラメータが入ってる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // 押すたび少し羽ばたく

vyForce = vyForceJump[vx_idx];

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

if (vx_abs > 9) {

isFlying = true; // 飛行モードにする

}

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if (vy >= vyDownSpeedMax[vx_idx]) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax[vx_idx];

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vx_idx = 0;

isGround = true;

isFlying = false;

}

// ダッシュ段階に応じてキャラクタのアニメ時間を進める

float vx_dash = (vx < 0) ? -vx : vx; // 絶対値でプラスだけにする

if (vx_dash > 0.5f) animeTime += 1; // 時間 +1 ( 合計 1 )

if (vx_dash > 6) animeTime += 1; // 時間 +1 (計 1+1=2 ) 1フレームごとに2アニメ時間が進む

if (vx_dash > 9) animeTime += 2; // 最終段階ではアニメ時間をさらに +2 (計 1+1+2=4 )

int animeStep = animeTime / 10; // 10を5に変えたらアニメ速度が上がる(10ごとに1コマアニメが進む)

if (animeStep >= 3) // アニメのステップ数が0,1,2の3段階までなら3を超えたら0へループ

{

animeTime = 0; // 0へ戻り再びアニメ時間を再ループ

animeStep = 0;

}

// 描画処理

if (isFlying && direction == Direction::Left) // 飛ぶと-60度傾けて表示 キャラチップは[4]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f,-60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[4], TRUE);

else if (isFlying && direction == Direction::Right) // 60度回転させて表示 キャラチップは[7]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[7], TRUE);

else if (direction == Direction::Left) // キャラのチップの[5][4][3]を[5 - animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[5 - animeStep], TRUE);

else if (direction == Direction::Right) // キャラのチップの[6][7][8]を[6 + animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[6 + animeStep], TRUE);

// 地形マップを[ 行のfor文×列のfor文 ]の2重ループで描く

for (int cellY = 0, ySize = mapData.size(); cellY < ySize; ++cellY)

{

float chip_y = (float)(cellY * CellSize); // マス目Y(行)番号×マス目サイズで y座標に戻す

for (int cellX = 0, xSize = mapData[cellY].size(); cellX < xSize; ++cellX)

{

float chip_x = (float)(cellX * CellSize); // マス目X(列)番号×マス目サイズで x座標に戻す

int id = mapData[cellY][cellX]; // [行][列] の位置のcsvの地形番号(チップ番号)を得る

if (id < 0) continue; // -1のときは描かない

// [デバッグ]用にcsvのidの数字を描く

DrawString(chip_x, chip_y, std::to_string(id).c_str(), GetColor(255, 255, 255));

}

}

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f idx:%d\n", y, vy, vx_idx);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

さてつぎは【地形のマップチップMap/mapchip.pngを読み込んだstage.csvの地形番号にあわせて描き出すサンプル】で画面に地形を描き出しましょう(注意:まだ当たり判定はない)。

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

#include <vector> // csvを2次元vector配列に格納

#include <string> // 文字列std::stringに必要

#include <fstream> // ファイル読み出しstd::ifstreamに必要

#include <sstream> // 文字列ストリームに必要 ss >> num;で文字列から数字に変換できる

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerChips[12]; // キャラのチップのグリッドの分割数に応じて3×4 = 12のぶんだけ配列を事前に確保

LoadDivGraph("Image/pikkoron.png", 12, 3, 4, 32, 32, playerChips); // キャラのチップのサイズは32×32

assert(playerChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

// 効果音ファイルを事前にメモリに読み込む https://dxlib.xsrv.jp/function/dxfunc_sound.html#R8N4

int jumpSE[4]; // 4種類のジャンプ音を読み込む

jumpSE[0] = LoadSoundMem("SE/Jump0.wav");

jumpSE[1] = LoadSoundMem("SE/Jump1.wav");

jumpSE[2] = LoadSoundMem("SE/Jump2.wav");

jumpSE[3] = LoadSoundMem("SE/Jump3.wav");

assert(jumpSE[0] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[1] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[2] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[3] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

int CellSize = 32; // マップの1マスのピクセル数

int mapChips[64]; // マップのチップのグリッドの分割数に応じて8×8 = 64など配列で確保

LoadDivGraph("Map/mapchip.png", 64, 8, 8, CellSize, CellSize, mapChips); // マップのチップのサイズは32×32(=CellSize)

assert(mapChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

std::vector<std::vector<int>> mapData;// タイルマップデータ

std::ifstream ifs_csv_file("Map/stage.csv"); // 読み込むcsvファイルを開く(std::ifstreamのコンストラクタで開く)

int Width = 0, Height = 0; // マップデータの横(Width) 縦(Height)のマスの数

int MaxWidth = 0; // 1行の数字の最大個数

std::string line; // 1行単位ごとにcsvファイルから文字列をstd::getlineで読み込んで受け取る

while (std::getline(ifs_csv_file, line)) // ファイルを行ごとに読み込む

{

std::vector<int> valuelist; // 1行ぶんの数字リスト配列

std::istringstream linestream( line ); // 各行の文字列ストリーム

std::string comma_part; // カンマで分割された文字列

int widthCount = 0; // カンマで区切られた行の数字の数(各行の幅)をカウント

while (std::getline(linestream, comma_part, { ',' })) // 1行をgetlineでカンマで区切って列を得る

{

std::istringstream ss( comma_part ); // カンマで区切られた文字をssを通して>>で数字に

int num; // 数字単体

ss >> num; // 文字列ストリーム>>で数字へ変換

valuelist.emplace_back(num); // 数字をこの行のリスト(valuelist)に追加

++widthCount; //この行のカンマで区切られた数字の数をカウントアップ

}

// 1行の数字の数がMAX記録を更新するかチェック

if (widthCount > MaxWidth)

MaxWidth = widthCount; // 暫定Maxの列の幅を更新

// 1行ぶんの数字の配列をとりまとめてmapDataに1行ずつ追加

if (valuelist.size() != 0) // 配列に数字が1つでもあるなら.size() != 0

mapData.emplace_back(valuelist); // mapDataに1行ずつ数字配列valuelistを追加

++Height; //マップの高さをカウントアップ

}

Width = MaxWidth; // マップの幅Widthは一番数字の個数の多かった行に合わせる

// ↓読込んだCSVの幅と高さをチェック

assert(Width > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

assert(Height > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

float x = 200, y = Screen::Height; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

enum Direction { Left, Right }; // enumでキャラの向いてる方向をDirection型として2種類(LeftとRight)定義

Direction direction = Direction::Right; // キャラの向いてる方向

int animeTime = 0; // アニメ時間

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16, 4 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16, 8 }; // ダッシュ段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f,0.1f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

bool isFlying = false; // 飛行モード

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerChips[0], &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

direction = Direction::Left;

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

direction = Direction::Right;

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

// 飛行モード中にZキーを押した瞬間

if (isFlying && Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A))

{

vx_idx = 3; // [3]番には飛行中のパラメータが入ってる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // 押すたび少し羽ばたく

vyForce = vyForceJump[vx_idx];

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

if (vx_abs > 9) {

isFlying = true; // 飛行モードにする

}

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

y += vy;

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if (vy >= vyDownSpeedMax[vx_idx]) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax[vx_idx];

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vx_idx = 0;

isGround = true;

isFlying = false;

}

// ダッシュ段階に応じてキャラクタのアニメ時間を進める

float vx_dash = (vx < 0) ? -vx : vx; // 絶対値でプラスだけにする

if (vx_dash > 0.5f) animeTime += 1; // 時間 +1 ( 合計 1 )

if (vx_dash > 6) animeTime += 1; // 時間 +1 (計 1+1=2 ) 1フレームごとに2アニメ時間が進む

if (vx_dash > 9) animeTime += 2; // 最終段階ではアニメ時間をさらに +2 (計 1+1+2=4 )

int animeStep = animeTime / 10; // 10を5に変えたらアニメ速度が上がる(10ごとに1コマアニメが進む)

if (animeStep >= 3) // アニメのステップ数が0,1,2の3段階までなら3を超えたら0へループ

{

animeTime = 0; // 0へ戻り再びアニメ時間を再ループ

animeStep = 0;

}

// 描画処理

if (isFlying && direction == Direction::Left) // 飛ぶと-60度傾けて表示 キャラチップは[4]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f,-60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[4], TRUE);

else if (isFlying && direction == Direction::Right) // 60度回転させて表示 キャラチップは[7]で固定

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[7], TRUE);

else if (direction == Direction::Left) // キャラのチップの[5][4][3]を[5 - animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[5 - animeStep], TRUE);

else if (direction == Direction::Right) // キャラのチップの[6][7][8]を[6 + animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x - imgSizeX / 2, y - imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[6 + animeStep], TRUE);

float rotaShiftX = CellSize / 2, rotaShiftY = CellSize / 2; // DrawRotaGraphF関数は画像の真ん中が起点なので1/2ずらした位置計算

// 地形マップを[ 行のfor文×列のfor文 ]の2重ループで描く

for (int cellY = 0, ySize = mapData.size(); cellY < ySize; ++cellY)

{

float chip_y = (float)(cellY * CellSize); // マス目Y(行)番号×マス目サイズで y座標に戻す

for (int cellX = 0, xSize = mapData[cellY].size(); cellX < xSize; ++cellX)

{

float chip_x = (float)(cellX * CellSize); // マス目X(列)番号×マス目サイズで x座標に戻す

int id = mapData[cellY][cellX]; // [行][列] の位置のcsvの地形番号(チップ番号)を得る

if (id < 0) continue; // -1のときは描かない

// マップチップを描く

DrawRotaGraphF(chip_x + rotaShiftX, chip_y + rotaShiftY, 1.0f, 0.0f, mapChips[id], TRUE);

// [デバッグ]用にcsvのidの数字を描く

DrawString(chip_x, chip_y, std::to_string(id).c_str(), GetColor(255, 255, 255));

}

}

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f idx:%d\n", y, vy, vx_idx);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

さてつぎは【キャラの四隅が壁のマップチップか調べて、めり込みの余りのぶんだけ押し戻すサンプル】で地形のブロックの当たり判定でブロックに乗れるようにしましょう。

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

#include <vector> // csvを2次元vector配列に格納

#include <string> // 文字列std::stringに必要

#include <fstream> // ファイル読み出しstd::ifstreamに必要

#include <sstream> // 文字列ストリームに必要 ss >> num;で文字列から数字に変換できる

#include <unordered_map> // std::unordered_map 高速辞書配列に必要(チップ番号から壁などを表すビットへ変換する辞書)

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerChips[12]; // キャラのチップのグリッドの分割数に応じて3×4 = 12のぶんだけ配列を事前に確保

LoadDivGraph("Image/pikkoron.png", 12, 3, 4, 32, 32, playerChips); // キャラのチップのサイズは32×32

assert(playerChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

// 効果音ファイルを事前にメモリに読み込む https://dxlib.xsrv.jp/function/dxfunc_sound.html#R8N4

int jumpSE[4]; // 4種類のジャンプ音を読み込む

jumpSE[0] = LoadSoundMem("SE/Jump0.wav");

jumpSE[1] = LoadSoundMem("SE/Jump1.wav");

jumpSE[2] = LoadSoundMem("SE/Jump2.wav");

jumpSE[3] = LoadSoundMem("SE/Jump3.wav");

assert(jumpSE[0] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[1] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[2] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[3] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

int CellSize = 32; // マップの1マスのピクセル数

int mapChips[64]; // マップのチップのグリッドの分割数に応じて8×8 = 64など配列で確保

LoadDivGraph("Map/mapchip.png", 64, 8, 8, CellSize, CellSize, mapChips); // マップのチップのサイズは32×32(=CellSize)

assert(mapChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

std::vector<std::vector<int>> mapData;// タイルマップデータ

std::ifstream ifs_csv_file("Map/stage.csv"); // 読み込むcsvファイルを開く(std::ifstreamのコンストラクタで開く)

int Width = 0, Height = 0; // マップデータの横(Width) 縦(Height)のマスの数

int MaxWidth = 0; // 1行の数字の最大個数

std::string line; // 1行単位ごとにcsvファイルから文字列をstd::getlineで読み込んで受け取る

while (std::getline(ifs_csv_file, line)) // ファイルを行ごとに読み込む

{

std::vector<int> valuelist; // 1行ぶんの数字リスト配列

std::istringstream linestream( line ); // 各行の文字列ストリーム

std::string comma_part; // カンマで分割された文字列

int widthCount = 0; // カンマで区切られた行の数字の数(各行の幅)をカウント

while (std::getline(linestream, comma_part, { ',' })) // 1行をgetlineでカンマで区切って列を得る

{

std::istringstream ss( comma_part ); // カンマで区切られた文字をssを通して>>で数字に

int num; // 数字単体

ss >> num; // 文字列ストリーム>>で数字へ変換

valuelist.emplace_back(num); // 数字をこの行のリスト(valuelist)に追加

++widthCount; //この行のカンマで区切られた数字の数をカウントアップ

}

// 1行の数字の数がMAX記録を更新するかチェック

if (widthCount > MaxWidth)

MaxWidth = widthCount; // 暫定Maxの列の幅を更新

// 1行ぶんの数字の配列をとりまとめてmapDataに1行ずつ追加

if (valuelist.size() != 0) // 配列に数字が1つでもあるなら.size() != 0

mapData.emplace_back(valuelist); // mapDataに1行ずつ数字配列valuelistを追加

++Height; //マップの高さをカウントアップ

}

Width = MaxWidth; // マップの幅Widthは一番数字の個数の多かった行に合わせる

// ↓読込んだCSVの幅と高さをチェック

assert(Width > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

assert(Height > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

float x = 200, y = Screen::Height - 100; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

enum Direction { Left, Right }; // enumでキャラの向いてる方向をDirection型として2種類(LeftとRight)定義

Direction direction = Direction::Right; // キャラの向いてる方向

int animeTime = 0; // アニメ時間

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16, 4 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16, 8 }; // ダッシュ段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f,0.1f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

bool isFlying = false; // 飛行モード

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerChips[0], &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

int hitOffsetLeft = 2; // 当たり判定の左端のオフセット

int hitOffsetRight = 2; // 当たり判定の右端のオフセット

int hitOffsetTop = 1; // 当たり判定の上端のオフセット

int hitOffsetBottom = 0; // 当たり判定の下端のオフセット

// 当たり判定のはしっこを計算するための一時関数

auto getLeft = [&hitOffsetLeft](float worldX) { return worldX + hitOffsetLeft; };

auto getTop = [&hitOffsetTop](float worldY) { return worldY + hitOffsetTop; };

auto getRight = [&hitOffsetRight, &imgSizeX](float worldX) { return worldX + imgSizeX - hitOffsetRight; };

auto getBottom = [&hitOffsetBottom, &imgSizeY](float worldY) { return worldY + imgSizeY - hitOffsetBottom; };

enum BlockBit // ブロックの特性を32桁のビットで表現

{

None = 0,

Wall = 0b0000'0000'0000'0000'0000'0000'0000'0001,

};

std::unordered_map<int, unsigned int> blockBits = {

{-1,BlockBit::None},

{ 0,BlockBit::Wall},

{ 2,BlockBit::Wall},

{ 3,BlockBit::Wall},

};

// 指定された座標(worldX,worldY)の地形が 壁 や ダメージブロックかなどをチェックする一時関数

auto checkID = [&blockBits, &CellSize](BlockBit checkBit, std::vector<std::vector<int>>& terrain, float worldX, float worldY)

{

int terrainID = -1; // 指定された座標の地形のID

if (worldX < 0 || worldY < 0) return false; // 負の座標が指定された場合

// マップ座標系(二次元配列の行と列)に変換する

int mapX = (int)(worldX / CellSize), mapY = (int)(worldY / CellSize);

// 二次元配列の範囲内か判定

if (mapY < terrain.size() && mapX < terrain[mapY].size())

terrainID = terrain[mapY][mapX]; // 二次元配列から地形IDを取り出す

return (checkBit & blockBits[terrainID]) != 0; // ビット論理積 & で地形のchekckBitを確かめる

};

float debug_x = -1, debug_y = -1; // [デバッグ] めり込みすぎのラインを記録しておく変数

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

direction = Direction::Left;

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

direction = Direction::Right;

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

// 飛行モード中にZキーを押した瞬間

if (isFlying && Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A))

{

vx_idx = 3; // [3]番には飛行中のパラメータが入ってる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // 押すたび少し羽ばたく

vyForce = vyForceJump[vx_idx];

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

if (vx_abs > 9) {

isFlying = true; // 飛行モードにする

}

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{

if (yJumpStart - y >= 1) // ジャンプ位置から1ピクセルを超えないタイミングでボタンを離しても重力はかけない

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇中(vy < 0のとき)にボタンを離したら早めに重力をかけ始める(小ジャンプ)

}

x += vx; // 速度のぶん現在の位置から移動

{//←スコープ{}で下記xLeftなどの変数名を{}の内側でリセットして、外側でかぶっても大丈夫なようにする

// 当たり判定の四隅の座標(±0.01fで1ピクセル隣)を取得

float xLeft = getLeft(x) + 0.01f, xRight = getRight(x) - 0.01f;

float yTop = getTop(y) + 0.01f, yBottom = getBottom(y) - 0.01f;

float yMiddle = yTop + (getBottom(y) - getTop(y)) / 2;

// 左端が壁にめりこんでいるか?

if (checkID(BlockBit::Wall, mapData, xLeft, yTop) || // 左上が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xLeft, yMiddle) || // 左中が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xLeft, yBottom) ) // 左下が壁か?

{

debug_x = xLeft; // [デバック] めり込んだラインを記録しておく

// std::fmodで小数点の余りを計算 めり込みすぎの余り = std::fmod(xLeft, CellSize)

float wallRight = xLeft + CellSize - (float)std::fmod(xLeft, CellSize); // 壁の右端

x = wallRight - hitOffsetLeft; // 左端を壁の右端に沿わす(めり込んだぶんを押し戻す)

vx = 0; // 壁に当たったら速度をストップ

} // ↓右端が壁にめりこんでいるか?

else if (

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xRight, yTop) || // 右上が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xRight, yMiddle) || // 右中が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xRight, yBottom) ) // 右下が壁か?

{

debug_x = xRight; // [デバック] めり込んだラインを記録しておく

float wallLeft = xRight - (float)std::fmod(xRight, CellSize); // 壁の左端

x = wallLeft + hitOffsetRight - imgSizeX; // 右端を壁の左端に沿わす(めり込んだぶんを押し戻す)

vx = 0; // 壁に当たったら速度をストップ

}

}

y += vy;

{//←スコープ{}で下記xLeftなどの変数名を{}の内側でリセットして、外側でかぶっても大丈夫なようにする

// 当たり判定の四隅の座標(±0.01fで1ピクセル隣)を取得

float xLeft = getLeft(x) + 0.01f, xRight = getRight(x) - 0.01f;

float yTop = getTop(y) + 0.01f, yBottom = getBottom(y) - 0.01f;

float xMiddle = xLeft + (getRight(x) - getLeft(x)) / 2;

// 頭の部分が壁にめりこんでいるか?

if (checkID(BlockBit::Wall, mapData, xLeft, yTop) || // 左上が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xMiddle, yTop) || // 中上が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xRight, yTop) ) // 右上が壁か?

{

debug_y = yTop; // [デバック] めり込んだラインを記録しておく

float wallBottom = yTop + CellSize - (float)std::fmod(yTop, CellSize); // 壁の下側の境界

y = wallBottom - hitOffsetTop; // 頭を壁の下端に沿わす(めり込んだぶんを押し戻す)

vy = 0; // 壁に当たったら速度をストップ

} // ↓足元が壁にめりこんでいるか?

else if (

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xLeft, yBottom) || // 左下が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xMiddle, yBottom) || // 中下が壁か?

checkID(BlockBit::Wall, mapData, xRight, yBottom) ) // 右下が壁か?

{

debug_y = yBottom; // [デバック] めり込んだラインを記録しておく

float wallTop = yBottom - (float)std::fmod(yBottom, CellSize); // 壁の上側の境界

y = wallTop + hitOffsetBottom - imgSizeX; // 足元を壁の上端に沿わす(めり込んだぶんを押し戻す)

isGround = true;

isFlying = false;

vx_idx = 0;

vy = 0; // 床に当たったら速度をストップ

}

else

isGround = false; // ブロックに当たってないからfalseにして落下するように

}

vx *= 0.97f; // 減速率

vy += vyForce; // 勢い(力・フォースを加算)

if (vy >= vyDownSpeedMax[vx_idx]) // 無限に落下速度が加速しないようにリミット(空気抵抗みたいなもの)

vy = vyDownSpeedMax[vx_idx];

// 着地判定

if (y > Screen::Height)

{

y = Screen::Height; // この行が無いと勢いで地面にめり込んだぶんを地面の位置に沿わせられない

vy = 0;

vx_idx = 0;

isGround = true;

isFlying = false;

}

// ダッシュ段階に応じてキャラクタのアニメ時間を進める

float vx_dash = (vx < 0) ? -vx : vx; // 絶対値でプラスだけにする

if (vx_dash > 0.5f) animeTime += 1; // 時間 +1 ( 合計 1 )

if (vx_dash > 6) animeTime += 1; // 時間 +1 (計 1+1=2 ) 1フレームごとに2アニメ時間が進む

if (vx_dash > 9) animeTime += 2; // 最終段階ではアニメ時間をさらに +2 (計 1+1+2=4 )

int animeStep = animeTime / 10; // 10を5に変えたらアニメ速度が上がる(10ごとに1コマアニメが進む)

if (animeStep >= 3) // アニメのステップ数が0,1,2の3段階までなら3を超えたら0へループ

{

animeTime = 0; // 0へ戻り再びアニメ時間を再ループ

animeStep = 0;

}

// 描画処理

if (isFlying && direction == Direction::Left) // 飛ぶと-60度傾けて表示 キャラチップは[4]で固定

DrawRotaGraphF(x + imgSizeX / 2, y + imgSizeY / 2, 1.0f,-60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[4], TRUE);

else if (isFlying && direction == Direction::Right) // 60度回転させて表示 キャラチップは[7]で固定

DrawRotaGraphF(x + imgSizeX / 2, y + imgSizeY / 2, 1.0f, 60.0f / 360.0f * 2 * DX_PI, playerChips[7], TRUE);

else if (direction == Direction::Left) // キャラのチップの[5][4][3]を[5 - animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x + imgSizeX / 2, y + imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[5 - animeStep], TRUE);

else if (direction == Direction::Right) // キャラのチップの[6][7][8]を[6 + animeStep]で使う(animeStep=0,1,2)

DrawRotaGraphF(x + imgSizeX / 2, y + imgSizeY / 2, 1.0f, 0.0f, playerChips[6 + animeStep], TRUE);

float rotaShiftX = CellSize / 2, rotaShiftY = CellSize / 2; // DrawRotaGraphF関数は画像の真ん中が起点なので1/2ずらした位置計算

// 地形マップを[ 行のfor文×列のfor文 ]の2重ループで描く

for (int cellY = 0, ySize = mapData.size(); cellY < ySize; ++cellY)

{

float chip_y = (float)(cellY * CellSize); // マス目Y(行)番号×マス目サイズで y座標に戻す

for (int cellX = 0, xSize = mapData[cellY].size(); cellX < xSize; ++cellX)

{

float chip_x = (float)(cellX * CellSize); // マス目X(列)番号×マス目サイズで x座標に戻す

int id = mapData[cellY][cellX]; // [行][列] の位置のcsvの地形番号(チップ番号)を得る

if (id < 0) continue; // -1のときは描かない

// マップチップを描く

DrawRotaGraphF(chip_x + rotaShiftX, chip_y + rotaShiftY, 1.0f, 0.0f, mapChips[id], TRUE);

// [デバッグ]用にcsvのidの数字を描く

DrawString(chip_x, chip_y, std::to_string(id).c_str(), GetColor(255, 255, 255));

}

}

// [デバッグ] 当たり判定の四隅を赤枠で描画

DrawBox(getLeft(x), getTop(y), getRight(x), getBottom(y), GetColor(255, 0, 0), FALSE);

// [デバッグ] キャラ原点(x,y)を緑丸で描画

DrawCircle(x, y, 2, GetColor(0, 255, 0), TRUE);

// [デバッグ] 当たった際の行き過ぎの めりこみ座標(debug_x,debug_y) を青線で描画

if (debug_x != -1)

DrawLine(debug_x, 0, debug_x, Screen::Height, GetColor(0, 0, 255));

if (debug_y != -1)

DrawLine(0, debug_y, Screen::Width, debug_y, GetColor(0, 0, 255));

// 速度などをデバッグ表示

if(vy != 0)

printfDx("y:%.1f vy:%.2f idx:%d\n", y, vy, vx_idx);

ScreenFlip(); //隠れて裏側で描いておいた画像を表面に入れ替え

}

// キー入力待ちをする

WaitKey();

// DXライブラリの後始末

DxLib_End();

// ソフトの終了

return 0;

}

さてつぎは【キャラのx座標からスクリーンの幅の1/2を引いたぶん(camera_x)だけ背後の地形を描く起点をずらすサンプル】で地形のスクロールに挑戦しましょう。

main.cppを編集します:

#include "DxLib.h"

#include <assert.h> // 画像読み込みの読込み失敗表示用

#include "Screen.h"

#include "Input.h"

#include <vector> // csvを2次元vector配列に格納

#include <string> // 文字列std::stringに必要

#include <fstream> // ファイル読み出しstd::ifstreamに必要

#include <sstream> // 文字列ストリームに必要 ss >> num;で文字列から数字に変換できる

#include <unordered_map> // std::unordered_map 高速辞書配列に必要(チップ番号から壁などを表すビットへ変換する辞書)

// 設定画面の【リンカー】→【システム】の【サブシステム】をWindows(SUBSYSTEM:WINDOWS)に設定するとWinMainからプログラムが開始する

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)

{

// 画面モードの設定

SetGraphMode(Screen::Width, Screen::Height, 32 ) ; // 画面サイズをScreenクラスに合わせて設定してカラービット数32ビットで起動

SetWindowSize(Screen::Width, Screen::Height);// ウィンドウサイズをScreenクラスに合わせて設定(こことSetGraphModeのサイズが異なると画像がゆがむ)

ChangeWindowMode(TRUE);//フルスクリーン表示かウィンドウ表示か

SetMouseDispFlag(TRUE);// ここをFALSEにするとマウスカーソル非表示

SetMainWindowText("ゲームのウィンドウ名を変えるときはここ");//この行でエラーになったら【設定】マルチバイト文字セットが間違ってるかも

//↑ここまでの設定は↓下のDXライブラリ初期化より先にやらないとDxLib_Init()中は画面がフルスクリーンになって終わってからウィンドウサイズが変更になり見苦しい

// DXライブラリの初期化

if (DxLib_Init() < 0)

{

// DXの初期化にエラーが発生したらプログラム自体を終了(returnで)

return -1;

}

// ゲームのwhileループを開始する前の初期化処理

int playerChips[12]; // キャラのチップのグリッドの分割数に応じて3×4 = 12のぶんだけ配列を事前に確保

LoadDivGraph("Image/pikkoron.png", 12, 3, 4, 32, 32, playerChips); // キャラのチップのサイズは32×32

assert(playerChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

// 効果音ファイルを事前にメモリに読み込む https://dxlib.xsrv.jp/function/dxfunc_sound.html#R8N4

int jumpSE[4]; // 4種類のジャンプ音を読み込む

jumpSE[0] = LoadSoundMem("SE/Jump0.wav");

jumpSE[1] = LoadSoundMem("SE/Jump1.wav");

jumpSE[2] = LoadSoundMem("SE/Jump2.wav");

jumpSE[3] = LoadSoundMem("SE/Jump3.wav");

assert(jumpSE[0] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[1] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[2] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

assert(jumpSE[3] != -1); // SE読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

int CellSize = 32; // マップの1マスのピクセル数

int mapChips[64]; // マップのチップのグリッドの分割数に応じて8×8 = 64など配列で確保

LoadDivGraph("Map/mapchip.png", 64, 8, 8, CellSize, CellSize, mapChips); // マップのチップのサイズは32×32(=CellSize)

assert(mapChips[0] != -1); // 画像読込失敗、ファイル名かフォルダ名が間違ってる

std::vector<std::vector<int>> mapData;// タイルマップデータ

std::ifstream ifs_csv_file("Map/stage.csv"); // 読み込むcsvファイルを開く(std::ifstreamのコンストラクタで開く)

int Width = 0, Height = 0; // マップデータの横(Width) 縦(Height)のマスの数

int MaxWidth = 0; // 1行の数字の最大個数

std::string line; // 1行単位ごとにcsvファイルから文字列をstd::getlineで読み込んで受け取る

while (std::getline(ifs_csv_file, line)) // ファイルを行ごとに読み込む

{

std::vector<int> valuelist; // 1行ぶんの数字リスト配列

std::istringstream linestream( line ); // 各行の文字列ストリーム

std::string comma_part; // カンマで分割された文字列

int widthCount = 0; // カンマで区切られた行の数字の数(各行の幅)をカウント

while (std::getline(linestream, comma_part, { ',' })) // 1行をgetlineでカンマで区切って列を得る

{

std::istringstream ss( comma_part ); // カンマで区切られた文字をssを通して>>で数字に

int num; // 数字単体

ss >> num; // 文字列ストリーム>>で数字へ変換

valuelist.emplace_back(num); // 数字をこの行のリスト(valuelist)に追加

++widthCount; //この行のカンマで区切られた数字の数をカウントアップ

}

// 1行の数字の数がMAX記録を更新するかチェック

if (widthCount > MaxWidth)

MaxWidth = widthCount; // 暫定Maxの列の幅を更新

// 1行ぶんの数字の配列をとりまとめてmapDataに1行ずつ追加

if (valuelist.size() != 0) // 配列に数字が1つでもあるなら.size() != 0

mapData.emplace_back(valuelist); // mapDataに1行ずつ数字配列valuelistを追加

++Height; //マップの高さをカウントアップ

}

Width = MaxWidth; // マップの幅Widthは一番数字の個数の多かった行に合わせる

// ↓読込んだCSVの幅と高さをチェック

assert(Width > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

assert(Height > 0 && "マップ読込み失敗ファイル名間違い、もしくはMapフォルダにファイルがないのでは?" != "");

float x = 200, y = Screen::Height - 100; // 初期位置

float yJumpStart = 0; // ジャンプした瞬間のyの位置

float vx = 0, vy = 0; // プレイヤの速度

enum Direction { Left, Right }; // enumでキャラの向いてる方向をDirection型として2種類(LeftとRight)定義

Direction direction = Direction::Right; // キャラの向いてる方向

int animeTime = 0; // アニメ時間

int vx_idx = 0; // 横方向の加速の段階

float vxSpeedMax = 15; // X左右方向の限界速度

float vyJumpSpeed[] = { 14, 15, 16, 4 }, vyDownSpeedMax[] = { 16, 16, 16, 8 }; // ダッシュ段階に応じた複数のジャンプの上昇と降下スピードのリミット

float vyForce = 0;

float vyForceJump[] = { 0.5f,0.4f,0.3f,0.1f }, vyGravity[] = { 0.8f,0.8f,0.8f,0.8f }; // ダッシュ段階に応じた複数のパラメータを持つように

bool isGround = true; // 着地しているか

bool isFlying = false; // 飛行モード

int imgSizeX, imgSizeY; // 画像の縦横サイズ

GetGraphSize(playerChips[0], &imgSizeX, &imgSizeY); // GetGraphSize関数で画像の縦横を得られる

int hitOffsetLeft = 2; // 当たり判定の左端のオフセット

int hitOffsetRight = 2; // 当たり判定の右端のオフセット

int hitOffsetTop = 1; // 当たり判定の上端のオフセット

int hitOffsetBottom = 0; // 当たり判定の下端のオフセット

// 当たり判定のはしっこを計算するための一時関数

auto getLeft = [&hitOffsetLeft](float worldX) { return worldX + hitOffsetLeft; };

auto getTop = [&hitOffsetTop](float worldY) { return worldY + hitOffsetTop; };

auto getRight = [&hitOffsetRight, &imgSizeX](float worldX) { return worldX + imgSizeX - hitOffsetRight; };

auto getBottom = [&hitOffsetBottom, &imgSizeY](float worldY) { return worldY + imgSizeY - hitOffsetBottom; };

enum BlockBit // ブロックの特性を32桁のビットで表現

{

None = 0,

Wall = 0b0000'0000'0000'0000'0000'0000'0000'0001,

};

std::unordered_map<int, unsigned int> blockBits = {

{-1,BlockBit::None},

{ 0,BlockBit::Wall},

{ 2,BlockBit::Wall},

{ 3,BlockBit::Wall},

};

// 指定された座標(worldX,worldY)の地形が 壁 や ダメージブロックかなどをチェックする一時関数

auto checkID = [&blockBits, &CellSize](BlockBit checkBit, std::vector<std::vector<int>>& terrain, float worldX, float worldY)

{

int terrainID = -1; // 指定された座標の地形のID

if (worldX < 0 || worldY < 0) return false; // 負の座標が指定された場合

// マップ座標系(二次元配列の行と列)に変換する

int mapX = (int)(worldX / CellSize), mapY = (int)(worldY / CellSize);

// 二次元配列の範囲内か判定

if (mapY < terrain.size() && mapX < terrain[mapY].size())

terrainID = terrain[mapY][mapX]; // 二次元配列から地形IDを取り出す

return (checkBit & blockBits[terrainID]) != 0; // ビット論理積 & で地形のchekckBitを確かめる

};

float camera_x = x - Screen::Width / 2; // 指定されたx座標が画面の中心に来るようにScreenの幅 / 2を引く

if (camera_x <= 0) camera_x = 0; // ステージのはしっこではカメラの追随を止める(csvファイルのマイナスエリアを描かないように)

else if (Width * CellSize - Screen::Width <= camera_x) camera_x = Width * CellSize - Screen::Width; // ステージのはしっこ

float debug_x = -1, debug_y = -1; // [デバッグ] めり込みすぎのラインを記録しておく変数

float debug_x_yTop = -1, debug_x_yBottom = -1; // [デバッグ] カメラが動くのでめり込んだ瞬間の上下端も記録

Input::Init(); // Inputクラスの初期化

ScreenFlip();

// アニメーション(パラパラ漫画)するにはWhile文

while (ProcessMessage() == 0)

{ // ProcessMessage() == 0になるのは×ボタン押したときなど

ClearDrawScreen();// 一旦キャンバスをきれいにまっさらに

Input::Update(); // Inputの更新(これを毎ターンやらないとキーの状態が変わらず反応しない)

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_LEFT))

{

direction = Direction::Left;

if (vx > 0) vx = 0; // 急ブレーキ

if (vx >= -vxSpeedMax)

vx += -0.35f;

}

if (Input::GetButton(PAD_INPUT_RIGHT))

{

direction = Direction::Right;

if (vx < 0) vx *= 0.9; // すべりながら減衰ブレーキ表現(vxは9/10ずつ減少する)

if (vx <= vxSpeedMax)

vx += 0.35f;

}

// 飛行モード中にZキーを押した瞬間

if (isFlying && Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A))

{

vx_idx = 3; // [3]番には飛行中のパラメータが入ってる

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // 押すたび少し羽ばたく

vyForce = vyForceJump[vx_idx];

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

}

if (isGround)

{

if (Input::GetButtonDown(PAD_INPUT_A)) // Zキーを押した瞬間

{

vx_idx = 0; // 加速の段階をリセット

float vx_abs = (vx < 0) ? -vx : vx; // absはvxの絶対値(マイナスなら-をつけてプラスに直す)

if (vx_abs > 6) ++vx_idx; // 一定値を超えるごとに加速段階を+1

if (vx_abs > 9) ++vx_idx; // 最大0~2段階まで +1ずつされる

if (vx_abs > 9) {

isFlying = true; // 飛行モードにする

}

// 加速段階に応じて違うジャンプ音を鳴らす

PlaySoundMem(jumpSE[vx_idx], DX_PLAYTYPE_BACK);

vy = -vyJumpSpeed[vx_idx]; // ジャンプ方向はY上方向(マイナス方向)

vyForce = vyForceJump[vx_idx]; // 上昇フェーズ中の下方向へ引っ張られる力(この行がないと際限なくジャンプ)

yJumpStart = y; // ジャンプ開始する瞬間のy位置を保管する

isGround = false; // ジャンプ中はisGroundフラグがfalse

}

}

else if (vy >= 0) // 下落開始(vy < 0のときはまだジャンプ上昇の勢いありvy==0を境に勢いは逆方向に)

{

vyForce = vyGravity[vx_idx]; // ジャンプ上昇力が0になって以降に初めて重力をオンにする

}

else if (Input::GetButtonUp(PAD_INPUT_A)) // Zキーを離した瞬間

{